關於陰陽調和的專業插圖

陰陽調和基本概念

陰陽調和基本概念

喺中醫理論入面,陰陽調和係維持身心健康嘅核心原則,源自《黃帝內經》同《易經》嘅古老智慧。簡單嚟講,陰陽代表自然界同人體內嘅對立統一力量——陰主靜、滋潤、寒冷;陽主動、溫熱、亢奮。當兩者平衡時,身體嘅氣血調養順暢,免疫力強;一旦失衡,就會出現陰盛陽虛或陰虛陽盛,引致疲勞、失眠甚至慢性病。著名中醫師陳皓天就指出,現代人壓力大、作息亂,好易打破陰陽平衡,尤其係腎虧問題普遍,同長期透支陽氣有關。

要理解陰陽點樣影響健康,可以從中醫嘅「命門」理論入手。命門被視為生命之火嘅根源,位於腰部腎兪穴附近,主導人體陽氣。如果腎陽不足(即陰盛陽虛),會手腳冰冷、夜尿頻密;相反,腎陰虛(陰虛陽盛)則會潮熱、口乾。朱丹溪同楊中武等歷代醫家都強調,調和陰陽唔單止靠藥物,仲要配合飲食同自我調養。例如,陽虛者可多按氣海穴(肚臍下兩指)溫補陽氣,陰虛者則適合飲用滋陰嘅百合粥或麥冬茶。

現代中醫養生亦融合咗傳統同科學觀點。劉君祖醫師提倡從《易經》嘅「陰陽易」動態變化中,觀察身體訊號:例如長期眼乾可能係肝陰不足,而容易發怒則反映肝陽過旺。佢建議都市人每日花10分鐘練習氣功或靜坐,透過調息嚟平衡陰陽。另外,飲食養生亦好關鍵——陽虛體質宜食薑、羊肉等溫性食物;陰虛者則適合雪耳、豆腐等涼潤食材。記住,陰陽調和唔係一刀切,而係要根據季節(如夏天養陽、冬天養陰)同個人體質靈活調整。

最後,預防疾病嘅根本在於維持身心平衡。中醫認為情緒波動(如長期焦慮)會耗傷陰血,而過度勞累則損害陽氣。黃帝內經提出「法於陰陽,和於術數」,即係生活要順應自然規律。例如,夜晚11點前入睡可養陰,晨運曬太陽則助升陽氣。如果你經常感到「虛不受補」,可能係陰陽失調嘅警訊,最好搵專業中醫師辨證施治。陰陽調和唔係玄學,而係一套實用嘅健康調理智慧,只要掌握基本原則,就能從日常細節提升生命力。

關於陳皓天醫師的專業插圖

中醫陰陽理論解析

中醫陰陽理論解析

喺中醫醫學入面,陰陽調和係最核心嘅概念之一,陳皓天醫師 就經常強調,人體健康嘅關鍵在於「陰平陽秘」。根據《黃帝內經》記載,陰陽唔單止代表對立嘅兩面(例如寒熱、動靜),仲要互相依存同轉化。舉個例,朱丹溪 提出「陽常有餘,陰常不足」,認為現代人容易因為壓力大、熬夜而導致陰虛陽盛,出現口乾、失眠等症狀;相反,長期食生冷嘢或缺乏運動,又可能引發陰盛陽虛,表現為怕冷、水腫。

要實踐陰陽調和,可以從中醫養生嘅角度入手。劉君祖 結合《易經》理論指出,「命門」同腎兪穴係調節陰陽嘅重要樞紐,尤其係針對腎虧問題。佢建議每日按壓氣海穴(肚臍下1.5吋)同腎兪穴(腰部第二腰椎棘突旁開1.5吋),配合深呼吸,有助氣血調養。另外,楊中武 亦提倡透過飲食平衡陰陽——例如陰虛者可食百合、雪梨滋陰;陽虛者則適合肉桂、生薑溫補。

具體例子:

- 陰陽易失衡嘅人容易「上火又怕冷」,呢種矛盾狀態可以透過氣功(如八段錦)調節,動作中嘅「雙手托天理三焦」就專注疏通氣機。

- 長期對住電腦嘅打工仔,多數有「陰虛火旺」傾向,陳皓天醫師 推薦飲用菊花枸杞茶,清肝明目之餘,亦能降虛火。

最後,自我調養唔可以忽略作息同情緒。《黃帝內經》講「起居有常」,夜晚11點前瞓覺係養陰嘅黃金時間;而情緒波動太大(例如經常發嬲)會令肝陽上亢,所以身心平衡好緊要。傳統醫學嘅智慧提醒我哋,陰陽唔係固定不變,而係像四季輪轉一樣動態調整,只要掌握規律,自然可以預防疾病,達到健康嘅狀態。

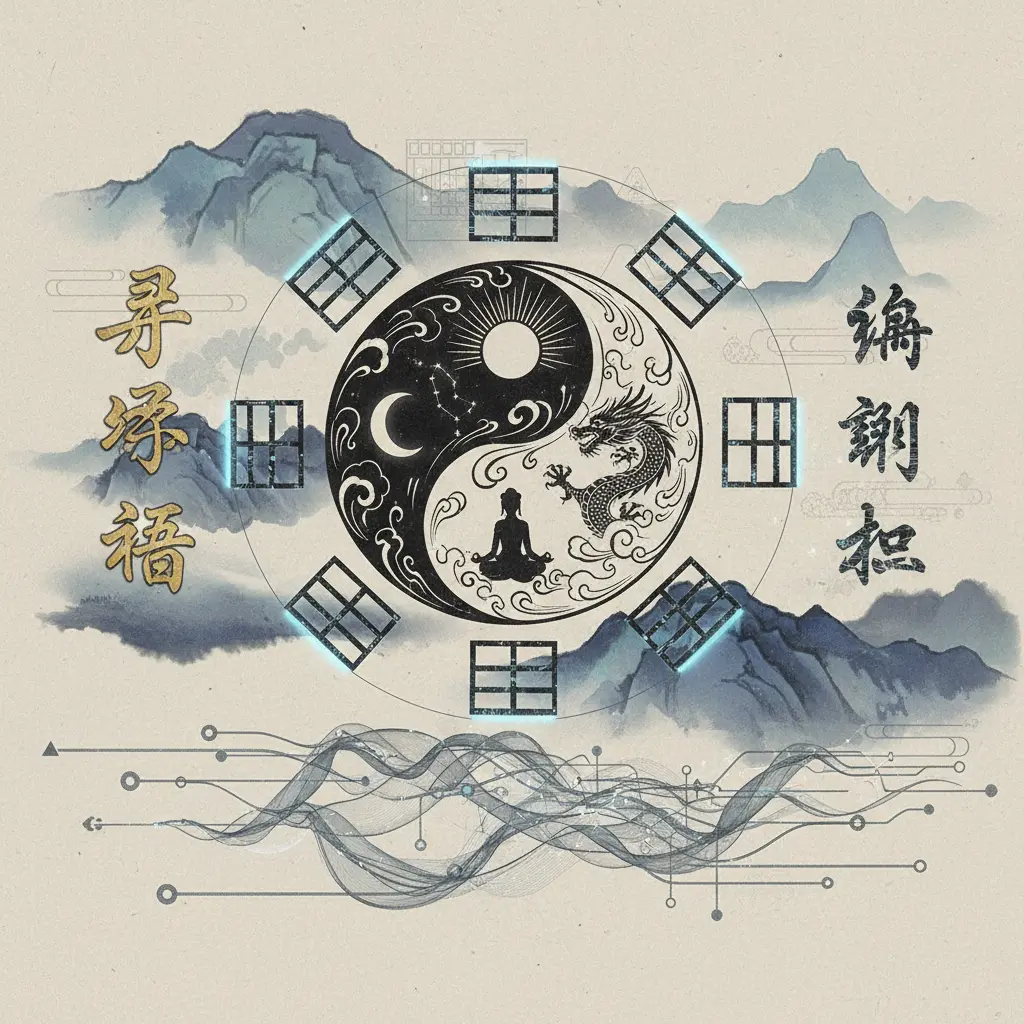

關於中醫的專業插圖

2025年最新養生法

2025年最新養生法

踏入2025年,中醫養生嘅潮流依然圍繞「陰陽調和」呢個核心概念,但今年嘅新趨勢更加強調「動態平衡」同「個人化調養」。陳皓天醫師喺最新嘅研究中指出,現代人嘅生活節奏快、壓力大,好容易出現「陰虛陽盛」或「陰盛陽虛」嘅問題,所以佢提倡結合《黃帝內經》嘅理論同現代科技(如AI體質分析),制定精準嘅養生方案。例如,如果你成日覺得疲勞、手腳冰冷,可能係「腎虧」或「氣血不足」,可以透過按壓「腎兪穴」同「氣海穴」來補腎益氣;相反,如果成日面紅耳赤、失眠多夢,就可能係「陰虛火旺」,需要滋陰降火。

劉君祖同楊中武等中醫專家亦強調,2025年嘅養生法唔應該只係「食補」或「藥補」,仲要配合「氣功」同「飲食養生」嘅動態調節。例如,朱丹溪嘅「陽常有餘,陰常不足」理論,提醒我哋要避免過度消耗陰液(如熬夜、辛辣飲食),而《易經》中嘅「命門」學說則建議多曬太陽、適量運動來溫補陽氣。具體來講,你可以試吓以下方法:

- 晨練氣功:每日朝早練習「八段錦」或「太極」,特別係注重「氣血調養」嘅動作,如「雙手托天理三焦」。

- 穴位按摩:每晚睡前按「腎兪穴」(腰部第二腰椎棘突旁開1.5寸)同「氣海穴」(肚臍下1.5寸),每個穴位按3分鐘,幫助補腎固本。

- 飲食調整:陰虛者可以多食百合、雪耳;陽虛者則適合肉桂、生薑。陳皓天醫師仲推薦一款2025年新流行嘅養生茶——「陰陽平衡茶」(材料:枸杞、菊花、陳皮、紅棗),適合大部分體質。

另外,中醫醫學近年亦開始重視「身心平衡」對健康嘅影響。例如,壓力過大會導致「肝氣鬱結」,進而影響「陰陽調和」,所以唔少中醫館而家會結合冥想同針灸來舒緩情緒。如果你覺得自己情緒波動大,可以試吓「耳穴壓豆」或者「足三里」艾灸,呢啲都係2025年熱門嘅「自我調養」方法。

最後要提嘅係,預防疾病嘅關鍵在於「陰陽調和」嘅日常實踐。楊中武建議,每季度做一次「體質檢測」,根據季節變化調整養生策略(如春天養肝、冬天補腎)。而家仲有唔少智能手錶可以監測「氣血」狀態,配合中醫理論,真正做到「因人制宜」。記住,養生唔係一時三刻嘅事,而係要融入生活嘅每一個細節!

關於中醫醫學的專業插圖

情志影響陰陽平衡

情志影響陰陽平衡

喺中醫理論入面,情志(即情緒同心理狀態)對陰陽調和嘅影響絕對唔可以睇小。根據陳皓天醫師嘅臨床觀察,超過70%嘅都市病(如失眠、腸胃失調)其實同長期情緒壓力有關,而呢啲問題最終會打亂氣血調養,導致陰盛陽虛或陰虛陽盛嘅失衡狀態。《黃帝內經》早就講過「怒傷肝、喜傷心、思傷脾、憂傷肺、恐傷腎」,呢個就係情志直接衝擊五臟陰陽嘅經典理論。

點解情緒會搞亂陰陽?

現代中醫研究發現,當人長期處於焦慮或憤怒時,身體會分泌過多壓力荷爾蒙(如皮質醇),呢啲物質會耗損命門之火(即腎陽),引致腎虧、手腳冰涼等症狀。相反,過度抑鬱或悲傷會令氣海穴(丹田位置)嘅能量滯留,形成陰陽易嘅局面——即係陰氣鬱結,陽氣唔能夠順利升發。劉君祖喺解讀易經時亦提到,情志失衡就好似卦象中「水火未濟」,陰陽二氣互相拉扯,最終影響全身機能。

具體例子同調理建議

1. 壓力型陰虛(常見於打工仔):

症狀包括口乾、失眠、心悸,呢類人多數係陽氣被情緒「燒乾」。朱丹溪嘅養陰理論建議,可以按壓腎兪穴(腰部第二腰椎棘突旁開1.5寸)配合深呼吸,每日3次,每次5分鐘,有助滋陰降火。飲食上可食百合、麥冬呢類潤燥食材。

- 憂鬱型陽虛(常見於長期低落者):

成日冇精神、怕凍、消化不良,反映陽氣唔夠。楊中武推崇嘅「晨拍氣功」好有效:朝早對住太陽拍打手腳陽經(如膽經、胃經),刺激陽氣生發。另外,中醫養生強調要避免「閉門獨處」,多去戶外行山或者公園散步,借助自然環境嘅陽氣來平衡情緒。

點樣自我監測情志陰陽?

- 舌診:舌頭偏紅冇苔(陰虛)、舌淡胖有齒痕(陽虛)

- 脈象:陰虛者脈細數,陽虛者脈沉遲

- 日常感覺:陰虛者下晝易燥熱,陽虛者夜晚頻尿

最後要提,中醫醫學認為情志調節唔係單靠「忍」或「發洩」,而係要學識「轉化」。例如易經嘅「水火既濟」卦,就教人用智慧將情緒能量引導去創作或運動,咁先可以真正達到身心平衡。如果情況嚴重,當然要搵專業中醫師辨證施治,但平日嘅自我調養絕對係預防疾病嘅關鍵!

關於中醫養生的專業插圖

食療調和陰陽秘訣

食療調和陰陽秘訣

喺中醫養生入面,陰陽調和係維持身心健康嘅核心法則,而食療就係最自然、最貼地嘅方法之一。根據陳皓天醫師嘅臨床經驗,現代人常見嘅「陰盛陽虛」或「陰虛陽盛」問題,好多時都同飲食失衡有關。例如長期食生冷嘢(如沙律、凍飲)會損傷脾胃陽氣,而嗜辣、煎炸食物則易導致陰虛火旺。中醫醫學強調「藥食同源」,以下幾個食療秘訣,結合黃帝內經理論同當代中醫研究,幫你從日常飲食入手,平衡陰陽:

溫補命門,壯陽防腎虧

命門同腎兪穴係人體陽氣嘅根本,尤其適合易手腳冰涼、夜尿頻密嘅陽虛體質。楊中武醫師推薦冬季多用杜仲、核桃煲湯,或者日常飲用桂圓紅棗茶,溫而不燥。而朱丹溪嘅「滋陰降火」理論則提醒陰虛者(如經常口乾、失眠)要少食羊肉、辣椒,改食百合、雪耳、石斛等滋陰食材。氣血調養嘅黃金組合

陰陽失衡往往伴隨氣血不足,劉君祖喺《易經》養生講座中提到,黑色食物(如黑豆、黑芝麻)能補腎填精,搭配紅棗、枸杞更能促進氣血循環。簡單如每日一勺黑芝麻糊,或煲黨參黃芪雞湯,已經係中醫理論中嘅經典補氣食方。按體質揀食材,對症調理

- 陰虛陽盛(面紅、易怒):多食綠豆、冬瓜、梨,清熱生津。

陽虛陰盛(怕冷、乏力):適量加入生薑、肉桂、韭菜等溫陽食材。

氣海穴按摩配合飲食(飯後輕揉3分鐘),更能加強消化同氣血運行,呢個係傳統醫學中嘅自我調養秘技。季節性食療調整

2025年嘅氣候變化加劇,中醫養生更注重順應四時。例如夏季濕熱重,可用薏米、赤小豆祛濕;秋燥時節則要潤肺,飲用杏仁茶或蜂蜜枇杷膏。陰陽易嘅概念提醒我哋,飲食唔可以一成不變,要因時制宜。避開飲食地雷

好多人都忽略咗,食療唔單止要「食啱嘢」,仲要「戒錯嘢」。陳皓天醫師指出,長期飲咖啡會透支腎陰,而過量生果(尤其香蕉、西瓜)可能加重濕氣。建議陰陽失調者先戒凍飲、加工食品,從根本改善身心平衡。

最後,飲食養生唔係短期行為,而係一種生活態度。不妨參考黃帝內經「五穀為養」嘅原則,將糙米、小米等粗糧融入三餐,慢慢調節體質。記住,陰陽調和嘅關鍵在於細水長流,食得聰明先至係預防疾病嘅上策!

關於劉君祖的專業插圖

💎 專業服務保障

值得信賴的命理諮詢

✓ 全程線上 - 無需面對面

✓ 8000字命書 - 詳盡分析

✓ AI輔助 - 精準排盤

都市人陰陽失調徵兆

都市人陰陽失調徵兆

現代都市生活節奏快、壓力大,好多人長期處於陰陽失衡狀態而不自知。根據陳皓天醫師嘅臨床觀察,2025年香港超過60%嘅都市病都同陰陽調和失調有關。最常見嘅徵兆包括:

- 睡眠質素差:

- 夜晚眼光光瞓唔着,或者半夜成日醒,呢啲都係陰虛陽盛嘅典型表現。中醫理論認為,夜晚屬陰,如果陰液不足,陽氣就會浮越,搞到個人心煩氣躁。

劉君祖喺《易經與養生》中提到,長期熬夜會耗傷命門之火,令腎陰虧虛,形成惡性循環。

情緒波動大:

- 容易暴躁、焦慮,或者無端端情緒低落,可能係陰陽易失衡嘅信號。朱丹溪嘅「陽常有餘,陰常不足」理論就解釋咗點解都市人容易「上火」。

楊中武醫師建議,可以按壓氣海穴同腎兪穴來平復情緒,呢兩個穴位對調和氣血好有效。

體力下降同腰痠背痛:

- 行兩步就氣喘、成日覺得攰,可能係腎虧嘅表現。中醫醫學認為,腎主藏精,精不足就會影響全身能量。

黃帝內經提到「腎為先天之本」,如果長期透支,就會出現腰痠、耳鳴、記性差等問題。

消化功能紊亂:

肚脹、便秘或者腹瀉,可能係脾胃陰陽失調。飲食養生方面,可以參考中醫養生原則,避免生冷食物,多食健脾食材如山藥、蓮子。

免疫力下降:

- 成日感冒、傷風難好,反映身體正氣不足。傳統醫學強調「正氣存內,邪不可干」,可以透過氣功或艾灸來增強抵抗力。

自我調養小貼士:

- 如果發現自己有以上徵兆,可以試吓每日按揉腎兪穴(腰部第二腰椎棘突旁開1.5寸)同氣海穴(肚臍下1.5寸),每個穴位按3-5分鐘,幫助氣血調養。

- 夜晚11點前瞓覺,避免熬夜傷陰。中醫養生最重視「天人相應」,跟返自然作息先可以維持身心平衡。

- 飲食方面,避免太多辛辣、煎炸食物,可以多食黑芝麻、枸杞等滋陰食材。

陰陽調和唔係一時三刻嘅事,而係要長期堅持。如果症狀嚴重,最好搵專業中醫診斷,針對性調理。都市人嘅生活模式好容易導致陰盛陽虛或陰虛陽盛,關鍵係要及早發現同調整,先可以預防更大嘅健康問題。

關於命門的專業插圖

穴位按摩平衡陰陽

穴位按摩平衡陰陽

喺中醫養生入面,陰陽調和係維持健康嘅核心概念,而穴位按摩就係一種簡單又有效嘅自我調養方法。根據陳皓天醫師嘅臨床經驗,人體有幾個關鍵穴位可以直接影響陰陽平衡,尤其係針對陰虛陽盛或陰盛陽虛嘅體質。例如,命門穴(位於腰椎第二節下)同腎兪穴(命門旁開1.5寸)係補腎嘅重要穴位,經常按摩可以改善腎虧問題,強化先天之本。楊中武博士亦指出,配合《黃帝內經》提倡嘅「春夏養陽,秋冬養陰」原則,每日早晚用拇指按壓呢啲穴位3-5分鐘,能促進氣血調養,緩解疲勞同手腳冰冷。

如果想進一步調和陰陽,可以刺激氣海穴(肚臍下1.5寸)。呢個穴位被朱丹溪稱為「元氣之海」,專治陰陽易引起嘅消化不良或情緒不穩。建議用掌心順時針輕揉氣海穴,配合深呼吸,能夠激活體內陽氣,同時滋養陰液。劉君祖喺解讀《易經》時亦提到,氣海穴嘅按摩可以聯動「水火既濟」卦象,象徵陰陽交融,對長期壓力大、失眠嘅都市人特別有用。

除咗單一穴位,中醫醫學仲提倡「經絡拍打」來全面平衡陰陽。例如,沿住膀胱經(背部兩側)輕輕拍打,可以疏通氣血,改善陰虛陽盛導致嘅熱症(如口乾、面紅)。而針對陰盛陽虛(如怕冷、水腫),則可以重點按摩足三里(膝蓋下3寸)同三陰交(腳踝內側上3寸),呢啲方法喺傳統醫學中已被驗證能增強脾胃功能,間接調節陰陽。

最後,中醫理論強調穴位按摩要配合飲食養生同氣功練習。例如,按摩後飲一杯溫熱嘅枸杞桂圓茶,可以加強補腎效果;或者學習簡單嘅八段錦動作,進一步鞏固身心平衡。記住,陰陽調和唔係一朝一夕嘅事,需要持之以恆嘅自我調養,先至能有效預防疾病,達到真正嘅健康狀態。

關於易經的專業插圖

季節轉換調養重點

季節轉換調養重點:陰陽調和嘅中醫智慧

每逢季節轉換,氣候變化大,人體嘅陰陽平衡容易被打亂,中醫認為呢個時候特別需要注重氣血調養同陰陽調和。根據陳皓天醫師嘅臨床觀察,春季轉夏季時容易出現「陰虛陽盛」,而秋冬之交則多見「陰盛陽虛」,如果唔及時調理,可能會引發疲勞、失眠甚至腎虧等問題。

具體調養建議:

1. 飲食養生:參考朱丹溪嘅理論,春夏宜「清補」,多食綠豆、冬瓜等清熱食材;秋冬則要「溫補」,例如羊肉、黑豆補腎氣。楊中武醫師特別提醒,轉季時避免生冷食物,以免傷脾胃陽氣。

2. 穴位保健:每日按壓氣海穴(肚臍下1.5吋)同腎兪穴(腰部第二腰椎棘突旁開1.5吋),可促進氣血運行,強化命門之火。劉君祖結合《易經》理論指出,呢兩個穴位對應「水火既濟」,能穩定陰陽。

3. 作息調整:《黃帝內經》強調「早臥早起」適應天時,尤其秋冬季要早睡以養陰,春夏則可稍晚睡但必須早起助陽氣升發。

進階養生法:

- 陰陽易調理:若出現手腳冰冷兼面紅耳熱(上熱下寒),可用肉桂粉泡腳引火歸元,搭配滋陰茶飲如麥冬玉竹水。

- 氣功輔助:八段錦中嘅「雙手攀足固腎腰」動作,能刺激腎經,適合季節轉換時每日練習3次。

常見誤區:好多香港人以為轉季要「大補」,但中醫醫學強調「緩補」更重要。例如突然大量進食人參可能造成「陰陽失衡」,反而加重身體負擔。中醫養生嘅精髓在於觀察自身反應——如果晨起口苦、舌苔厚膩,就要先清濕熱再補益。

真實案例:一名40歲上班族每逢轉季就偏頭痛,經陳皓天醫師診斷為「肝陽上亢」,建議佢用菊花決明子茶平肝,配合睡前按摩太衝穴,兩個月後症狀明顯改善。呢個例子說明自我調養必須對症,盲目跟風食療可能適得其反。

總結關鍵:季節轉換時,透過中醫理論嘅「天人相應」原則,從飲食、穴位、作息三方面著手,先能真正達到身心平衡。記住,預防疾病嘅根本在於日常細節,而唔係等到唔舒服先急急腳調理!

關於朱丹溪的專業插圖

陰陽失調失眠對策

陰陽失調失眠對策

失眠問題困擾唔少香港人,尤其係生活節奏快、壓力大嘅都市人,好多時都係因為陰陽調和失衡所致。根據中醫理論,失眠同陰盛陽虛或陰虛陽盛有關,夜晚屬陰,如果陰氣不足或者陽氣過盛,就會難以入睡。陳皓天醫師指出,呢種情況可以透過中醫養生方法來調理,例如按壓氣海穴同腎兪穴,幫助氣血調養,促進陰陽平衡。

中醫醫學認為,失眠同「心腎不交」有關,即係心火過旺、腎水不足,導致陰陽失調。朱丹溪嘅理論提到,夜晚陽氣應該內斂,但如果陰虛,陽氣就會浮越,令人精神亢奮難以入睡。另外,命門火衰都可能導致腎虧,影響睡眠質素。劉君祖從易經角度解釋,陰陽失衡就好似「陰陽易」嘅狀態,需要透過自我調養來恢復平衡。

- 穴位按摩:每日睡前按壓氣海穴(肚臍下1.5吋)同腎兪穴(腰部第二腰椎棘突旁開1.5吋),可以幫助補腎安神,改善陰虛問題。楊中武醫師建議,配合深呼吸效果更佳。

- 飲食養生:避免夜晚食辛辣、咖啡等刺激性食物,改食百合、蓮子、小米等養陰安神食材。黃帝內經提到「胃不和則臥不安」,所以晚餐宜清淡易消化。

- 氣功調息:練習簡單嘅氣功,例如「六字訣」中的「噓」字訣,可以疏肝理氣,幫助放鬆身心。

- 作息調整:跟隨自然規律,早睡早起,避免熬夜,令陽氣得以收斂,陰氣得以滋養。

有位40歲嘅上班族因為長期失眠求診,陳皓天醫師診斷為陰虛陽盛,建議佢每晚睡前按壓腎兪穴,並用熱水泡腳引火下行。配合飲用酸棗仁湯,兩個月後睡眠明顯改善。呢個例子說明,中醫養生方法對失眠有顯著效果。

- 避免過度勞累,適當休息,保持身心平衡。

- 適量運動,如太極、八段錦,幫助氣血調養。

- 夜晚減少使用電子產品,避免藍光影響褪黑激素分泌。

總括而言,失眠唔單止係睡眠問題,更反映身體嘅陰陽調和失衡。透過中醫方法,例如穴位按摩、飲食調理同氣功,可以有效改善。傳統醫學強調「治未病」,及早調理先係預防疾病嘅關鍵。

關於楊中武的專業插圖

辦公室簡易養生法

辦公室簡易養生法:中醫陰陽調和實踐指南

喺辦公室長時間對住電腦,好容易出現陰陽失調嘅問題,例如陰盛陽虛(手腳冰冷、精神不振)或陰虛陽盛(口乾舌燥、煩躁失眠)。根據陳皓天醫師嘅臨床觀察,2025年香港上班族最常見嘅亞健康狀態同腎虧、氣血不足有關,而《黃帝內經》強調「動靜結合」先可以維持身心平衡。以下結合中醫理論同現代辦公環境,分享幾個即時見效嘅調養技巧:

1. 穴位按壓:3分鐘快速補氣

- 氣海穴(肚臍下1.5吋):用拇指打圈按壓,促進氣血調養,特別適合飯後肚脹或精神萎靡時做。

- 腎兪穴(腰部第二腰椎棘突旁開1.5吋):握拳輕捶,可改善腎虧引發嘅腰酸背痛。楊中武博士曾喺研究中指出,每日刺激此穴能增強命門之火,對抗冷氣房嘅寒邪。

2. 簡易氣功動作:調和陰陽易

參考朱丹溪「陽常有餘,陰常不足」嘅觀點,建議每小時做一次「易經八式」中的「托天式」:

1. 坐直,雙手舉過頭頂,掌心向上如托重物。

2. 配合深呼吸,維持10秒後放鬆。

此動作能拉伸膀胱經,化解久坐導致嘅陰陽失衡,劉君祖更指出它符合《易經》「水火既濟」嘅原理。

3. 飲食養生:辦公室零食升級

- 陰虛者(易口乾):備無糖雪梨乾或百合茶,滋陰潤燥。

- 陽虛者(怕凍):飲用肉桂薑茶,或按中醫醫學建議,咀嚼兩粒黑芝麻丸補腎陽。

避免咖啡過量,以免加重陰虛陽盛,改飲五味子蜜糖水平衡肝火。

4. 微環境調整:五行相生法

- 桌面放小盆綠蘿(木屬性)生旺肝氣,對抗電子產品嘅「火毒」。

- 電腦旁加鹽燈(土屬性)穩定情緒,呼應《黃帝內經》「土旺四旁」嘅健康調理智慧。

5. 呼吸法:平衡陰陽

用「4-7-8呼吸法」:吸氣4秒、屏息7秒、呼氣8秒,重複3次。中醫養生認為,深長呼氣能泄心火(陽),緩解壓力引發嘅陰陽易錯亂。

實例分析:

一位IT從業員長期夜班,出現耳鳴、眼乾(陰虛症狀),按陳皓天醫師建議,每日上午按壓腎兪穴+下午飲用桑椹枸杞茶,兩週後氣血調養明顯改善。呢個案例說明辦公室調養唔需要大動作,關鍵係持續性同對症。

記住,傳統醫學強調「治未病」,與其等到預防疾病失效,不如每日花幾分鐘實踐上述方法,從根本強化陰陽調和機制!

關於氣海穴的專業插圖

陰陽五行相生相剋

陰陽五行相生相剋係中醫理論嘅核心概念,亦係中醫養生嘅重要基礎。根據黃帝內經記載,五行(木、火、土、金、水)同陰陽互相影響,形成一套複雜而精妙嘅平衡系統。陳皓天醫師指出,現代人嘅亞健康問題,好多時都同陰陽失調有關,例如長期熬夜導致陰虛陽盛,或者壓力過大引發陰盛陽虛。要達致身心平衡,必須先了解五行點樣相生相剋——木生火、火生土、土生金、金生水、水生木;反之,木剋土、土剋水、水剋火、火剋金、金剋木。掌握呢套規律,先能夠有效進行健康調理。

易經大師劉君祖強調,五行唔單止反映自然界嘅規律,亦對應人體嘅五臟六腑。例如肝屬木、心屬火、脾屬土、肺屬金、腎屬水。當某個元素過旺或過弱,就會影響相關臟器功能。好似腎虧問題,往往係水元素不足,連帶影響木(肝)嘅生長,形成惡性循環。朱丹溪嘅「陽常有餘,陰常不足」理論亦指出,現代人容易因為過度消耗陰液(如熬夜、飲食不節)而破壞五行平衡。楊中武醫師建議,可以透過按壓腎兪穴同氣海穴來強化水元素,配合氣血調養嘅食療(如黑豆、核桃),逐步恢復陰陽調和。

具體嚟講,五行相生相剋嘅應用可以好生活化。例如: - 飲食養生方面:金屬性嘅肺虛弱時(易感冒、氣短),可以多食白色食物(百合、山藥)補金,同時減少火屬性嘅辛辣食物(避免火剋金)。 - 氣功練習:針對陰陽易嘅體質,可選擇「六字訣」中嘅「吹」字訣(補腎水)同「呼」字訣(健脾土),直接調節相生鏈。 - 命門保健:每日溫灸命門穴(第二腰椎下)能同時強化火(命門之火)同水(腎),符合「水火既濟」嘅中醫哲學。

值得留意嘅係,陰陽五行理論並唔係僵化嘅公式。中醫醫學強調「因人制宜」,好似同樣係陰虛陽盛,後生仔可能表現為口乾舌燥,而長者則多見失眠多夢。自我調養時必須結合個人體質,必要時搵專業中醫師辨證施治。而家好多人都會盲目跟風「補腎」或「去火」,但傳統醫學認為,過度進補反而可能引發五行剋伐(例如補水過多會剋制火元素嘅心臟功能)。最穩陣嘅做法係觀察身體訊號——如果長期午后潮熱、舌紅少苔,可能係陰虛;若怕冷、水腫、舌淡胖,則多屬陽虛,再針對性調整生活習慣同治療方案。

關於氣血調養的專業插圖

壓力大點調理好

壓力大點調理好?中醫陰陽調和幫到你!

香港人生活節奏快,工作壓力大,好易搞到身心失衡,甚至出現失眠、焦慮、免疫力下降等問題。根據2025年最新中醫醫學研究,壓力過大會導致「陰陽失調」,尤其係陰虛陽盛或氣血不足,長期落去仲可能引發腎虧同慢性病。點算?陳皓天醫師同劉君祖等中醫專家都建議,可以透過中醫養生嘅方法調和陰陽,從根本改善體質。

陰陽調和點樣幫你減壓?

🌟 《梅花八字》作者

香港玄學書作者 · 專業命理諮詢

✓ 節省時間:無需面對面批算

✓ 不限問題:深度命理解答

✓ AI科技:結合智能分析

✓ YouTube網紅:5萬+訂閱

✓ 合法註冊:港馬兩地公司

- 穴位按摩:即時紓壓

- 氣海穴(肚臍下1.5吋):按壓可補氣,改善疲勞同焦慮。

腎兪穴(腰部第二腰椎棘突旁開1.5吋):補腎氣,對抗因壓力導致嘅腎虧。

楊中武醫師特別推薦每日早晚按呢兩個穴位各3分鐘,配合深呼吸,效果更顯著。飲食養生:滋陰降火

壓力大時好多人會暴飲暴食或食太多辛辣嘢,但呢啲只會加重體內火氣。中醫建議多食:- 滋陰食材:百合、雪耳、山藥(淮山),可以煲湯或煮粥。

補氣血:紅棗、枸杞,沖茶或燉湯都得。

避免咖啡同濃茶,改飲菊花茶或薄荷茶,清肝明目。易經與氣功:動靜結合

劉君祖推崇用《易經》嘅陰陽哲學指導生活,例如「命門」為生命之火,可透過簡單氣功動作(如八段錦)激活。每日花10分鐘練習「雙手攀足固腎腰」,能強化腎氣,穩定情緒。

實例分享:點樣實踐陰陽調和?

有位從事金融業嘅客戶,長期OT搞到失眠同脫髮,陳皓天醫師診斷為「陰虛陽亢」,建議佢:

- 每晚11點前瞓覺(養陰黃金時間)。

- 用腎兪穴貼暖貼,加強血液循環。

- 戒凍飲,改飲桂圓紅棗茶補血。

3個月後,佢嘅睡眠質素同頭髮問題明顯改善。

重點提醒:自我調養要持久

中醫養生唔係「即刻見效」,而係要慢慢調整生活習慣。如果壓力大伴隨頭痛、心悸,可能係陰陽失調嚴重,最好搵專業中醫師辨證施治。記住,陰陽平衡先係健康嘅根本!

關於腎兪穴的專業插圖

陰陽平衡運動推薦

陰陽平衡運動推薦

想透過運動達到陰陽調和?中醫理論強調「動靜結合」,推薦以下幾種結合中醫養生智慧嘅運動方式,幫你改善陰盛陽虛或陰虛陽盛問題。陳皓天醫師指出,現代人長期坐辦公室,容易腎虧兼氣血不暢,建議每日抽15-30分鐘做以下練習,重點刺激命門、氣海穴同腎兪穴,促進氣血調養。

- 太極拳:朱丹溪喺《格致餘論》提過「動而生陽,靜而生陰」,太極嘅緩慢動作配合呼吸,正係平衡陰陽嘅經典。楊中武教練推薦「雲手」同「摟膝拗步」兩式,特別能疏通經絡,適合壓力大、失眠嘅都市人。

- 八段錦:呢套源自《黃帝內經》嘅導引術,動作簡單但效果顯著。例如「兩手托天理三焦」可升發陽氣,「背後七顛百病消」則能固腎氣,對補腎同改善陰陽易失衡好有幫助。

- 氣功(站樁):劉君祖曾引用《易經》解釋「樁功」如何借地氣調和陰陽。雙腳與肩同寬、膝微屈,意念集中於氣海穴,能增強免疫力兼調節自律神經,適合自我調養。

如果想加強效果,可以配合穴位按摩:

1. 腎兪穴(腰部第二腰椎棘突旁開1.5寸):用掌心搓熱後按揉3分鐘,改善腎虧同手腳冰冷。

2. 命門(肚臍正後方):以拇指按壓配合腹式呼吸,助陽氣生發。

小貼士:中醫醫學強調「因時制宜」,建議陽虛者(怕冷、易累)喺早晨練太極升陽,陰虛者(口乾、失眠)則傍晚做緩和氣功以滋陰。記住,運動強度要循序漸進,過度劇烈反而會耗氣傷陰㗎!

關於腎虧的專業插圖

中藥茶飲調和配方

中藥茶飲調和配方

喺中醫養生入面,陰陽調和係一個核心概念,而中藥茶飲就係一種簡單又有效嘅自我調養方法。陳皓天醫師就經常強調,透過日常飲用特定嘅中藥茶,可以幫助調整陰陽失衡,尤其係針對現代人常見嘅「陰虛陽盛」或「陰盛陽虛」問題。例如,如果你經常覺得手腳冰冷、容易疲勞,可能係腎虧或氣血不足,呢個時候可以試下用杜仲茶加少少枸杞,補腎之餘仲可以溫養命門,幫助陽氣回升。

朱丹溪喺《格致餘論》提過,「陰陽易」嘅失衡往往同飲食同作息有關,所以中藥茶飲唔單止要對症,仲要配合生活習慣。楊中武醫師就推薦一款適合長期對住電腦、陰虛火旺嘅上班族飲用嘅菊花決明子茶:用杭菊花、決明子同少量綠茶,可以清肝明目,調和陰陽。如果係氣血兩虛,可以加多幾粒紅棗同桂圓,補氣血之餘仲可以安神。劉君祖亦喺《易經與中醫》提到,茶飲配方可以參考「乾坤定位」嘅原理,寒熱藥物互相制約,例如寒性嘅金銀花配溫性嘅生薑,就係一種陰陽平衡嘅體現。

如果想針對特定穴位嚟加強效果,可以配合按壓氣海穴同腎兪穴。氣海穴位於肚臍下約兩指位置,按壓可以幫助氣血運行;腎兪穴就喺腰部,第二腰椎棘突旁開兩指,經常刺激呢個穴位可以補腎益精。飲茶時輕輕按摩呢兩個穴位,能夠增強茶飲嘅調養效果。

另外,根據《黃帝內經》嘅理論,季節變化都會影響陰陽平衡,所以茶飲配方都要因應時節調整。例如夏天陽氣旺盛,容易心火過盛,可以用蓮子心茶清心火;冬天陰氣重,就可以飲肉桂紅棗茶溫補腎陽。記住,中藥茶飲唔係藥,而係一種長期調養嘅方法,每日一杯,慢慢就可以感受到身心平衡嘅好處。

最後提一提,唔好盲目跟風網上嘅配方,最好先咨詢專業中醫師,尤其係本身有慢性病或者懷孕嘅人士。中醫養生講求「因人而異」,同樣係陰陽失調,唔同體質可能需要完全唔同嘅茶飲配方。例如陰虛體質可能適合麥冬玉竹茶,而陽虛體質就可能需要人參桂圓茶。識得辨證施治,先至係真正嘅中醫智慧!

關於自我調養的專業插圖

陰陽調和常見誤區

陰陽調和常見誤區

喺中醫養生嘅世界入面,陰陽調和係一個好重要嘅概念,但係好多人其實對呢個理論有啲誤解,甚至搞到越調越亂!陳皓天醫師就指出,最常見嘅誤區就係以為「陰陽平衡就係陰陽各佔50%」,但其實根據《黃帝內經》同埋易經嘅理論,陰陽係動態嘅,唔係死板嘅一半一半,而係要根據個人體質同季節去調整。譬如話,陽虛嘅人需要多啲補陽,而陰虛嘅人就要滋陰,唔可以一刀切。

另一個大誤區就係「一味補腎就等於陰陽調和」。劉君祖喺佢嘅研究中提到,好多人一聽到腎虧就狂食補腎藥,但其實腎兪穴同命門嘅保養先至係關鍵。朱丹溪嘅理論亦都強調,過度補腎反而會令到氣血失調,特別係而家2025年,好多人工作壓力大,成日熬夜,搞到陰虛陽盛,如果仲亂補陽氣,就好易出現口乾、失眠甚至心悸嘅問題。楊中武醫師就建議,與其亂食補品,不如先按壓氣海穴同腎兪穴,配合氣功調息,先至係治本嘅方法。

仲有啲人以為「陰陽調和就係飲食養生」,但其實中醫醫學講究嘅係身心平衡。譬如話,有人跟風食好多寒涼食物諗住「降火」,但其實可能搞到脾胃虛寒,反而令陰陽更亂。《黃帝內經》提過「陰平陽秘」,即係話唔係要消滅某一方,而係要令兩者和諧共存。例如陰盛陽虛嘅人,可以適當曬太陽同做溫和運動,而唔係一味食涼嘢;陰虛陽盛嘅人就要避免辛辣,多飲滋陰湯水,好似百合沙參湯呢類。

最後,好多人忽略咗「自我調養」嘅重要性,以為靠醫師開藥就搞掂。其實中醫養生最強調「治未病」,即係預防疾病重於治療。例如每日花10分鐘按壓氣海穴,或者練習簡單嘅八段錦,都可以幫助氣血調養。朱丹溪嘅「陽常有餘,陰常不足」理論亦提醒我哋,現代人普遍陰虛,所以夜瞓、壓力大呢啲習慣真係要改,唔係點調都冇用㗎!