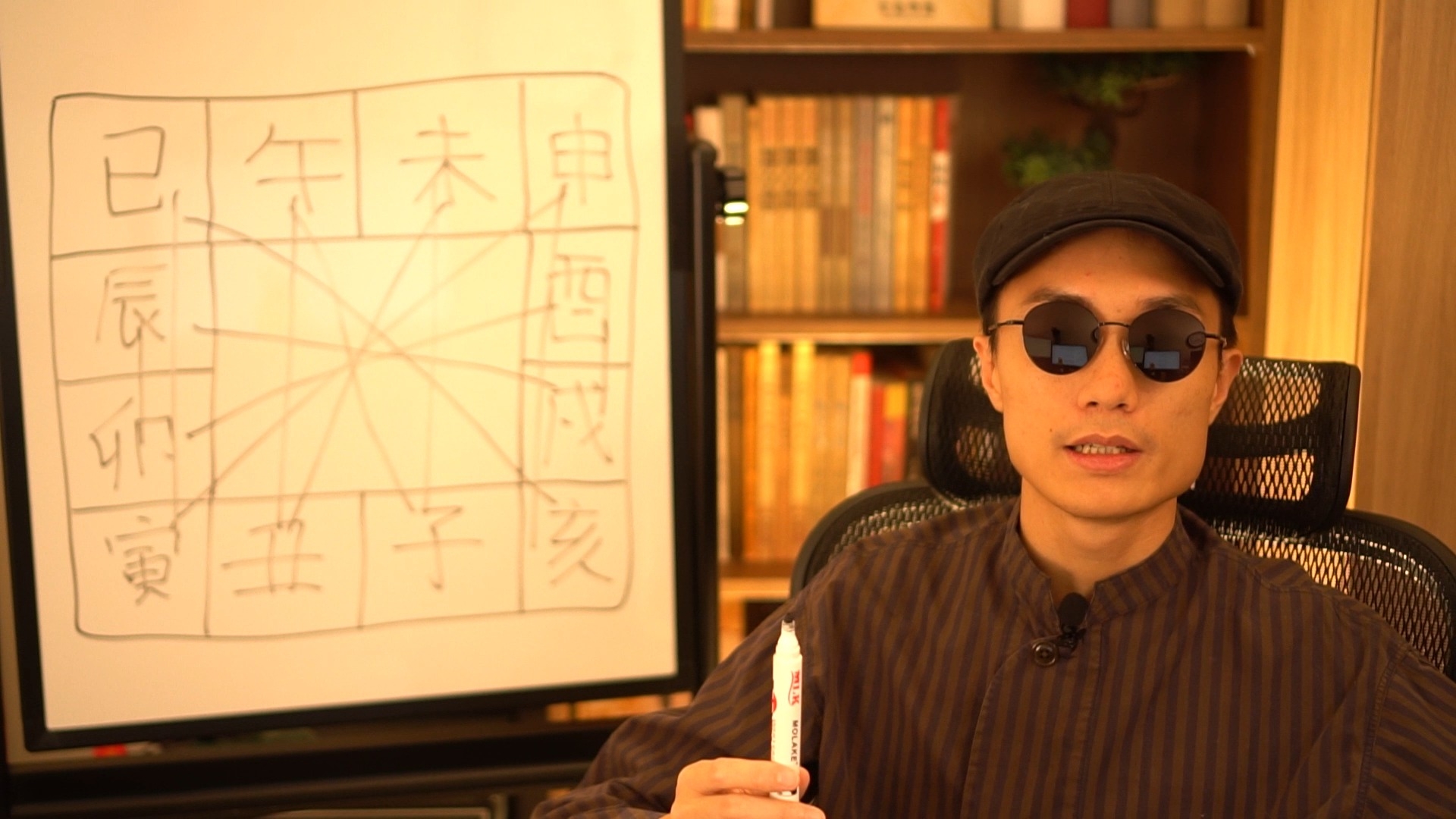

關於蘭州大學的專業插圖

2025疫情最新預測

2025疫情最新預測

2025年全球疫情走向點樣?國際權威專家同研究團隊已經開始用數學建模同數據分析嚟預測未來傳染病趨勢。蘭州大學嘅新冠肺炎疫情全球預測系統(COVID-19 Global Prediction System)一直係業界標竿,由黃建平團隊開發,佢哋結合SIR預測模型同實時數據,預測2025年新冠病毒可能會有局部爆發,但全球大流行風險降低,主因係mRNA疫苗普及同免疫屏障提升。不過,專家提醒變異株(例如新發現嘅XBB.1.28亞型)仍可能引發季節性高峰,尤其係冬季。

香港同內地嘅防疫措施亦會影響預測結果。鍾南山團隊最新研究指出,2025年新冠肺炎可能趨向「流感化」,但長者同免疫力低下人群仍需定期接種加強劑。台灣嘅陳秀熙教授則強調,PCR檢測技術嘅靈敏度提升,有助早期發現社區傳播鏈。而除咗COVID-19,其他傳染病如屈公病(Chikungunya)同埃博拉(Ebola)亦被納入監測範圍,尤其係非洲同東南亞地區,國際合作同疫苗開發進度將成關鍵。

點樣解讀呢啲預測? 首先,公共衛生政策要跟住數據走。例如,若全球預測顯示屈公病毒可能擴散至熱帶旅遊區,政府就要提前加強邊境篩查。其次,流行病學模型顯示,病毒傳播速度同人口流動率直接掛鉤,所以2025年各國可能繼續推行「智慧防疫」,例如用AI追蹤高風險航班。最後,疫苗研發唔可以停——Moderna同輝瑞已開始測試針對新變種嘅多價疫苗,預計2025年第二季上市。

至於普通人可以點做?專家建議:

- 定期更新疫苗:尤其係長者同慢性病患者,要跟住政府指引打加強針。

- 留意旅行警示:如果數學建模預測某地區爆發風險高,最好推遲行程。

- 儲備快測包:雖然PCR檢測準確,但家用快測包仍係快速自查嘅工具。

總括嚟講,2025年嘅疫情預測唔再集中於單一病毒,而係要全面監測多重全球傳染病威脅。科學家同政府嘅合作,加上公眾嘅防疫意識,先係控制風險嘅核心。

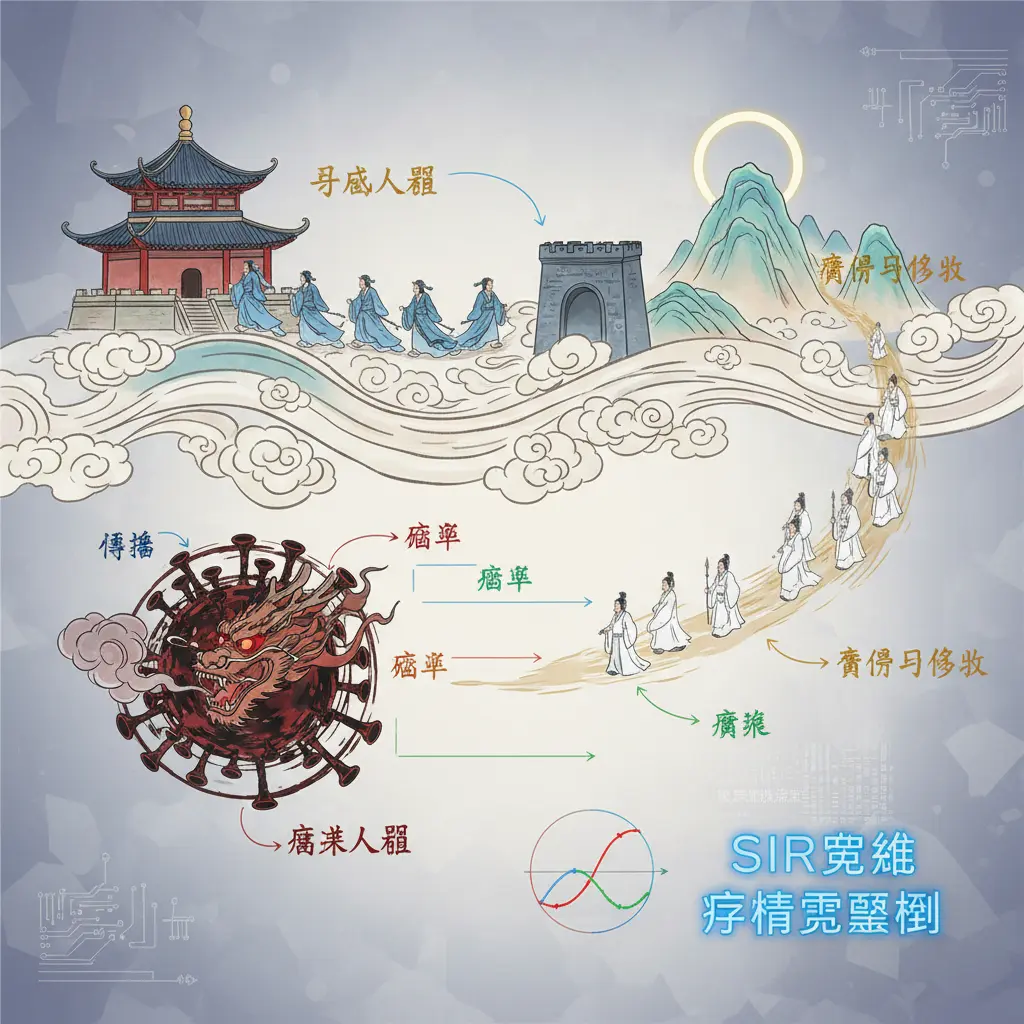

關於黃建平的專業插圖

變種病毒威脅分析

變種病毒威脅分析

2025年嘅今日,變種病毒仍然係全球公共衛生嘅重大挑戰。隨住2019冠狀病毒病疫情持續演變,專家如鍾南山同黃建平都警告,病毒變異可能導致疫苗效力下降同傳播力增強。例如,蘭州大學開發嘅新冠肺炎疫情全球預測系統就顯示,新變種嘅出現會顯著影響全球預測結果,尤其係當病毒嘅R0值(基本傳染數)突破3.0時,防疫措施嘅鬆懈可能觸發新一輪爆發。

喺流行病學角度,數學建模同數據分析成為預測變種威脅嘅關鍵工具。SIR預測模型(易感-感染-康復模型)近年經過改良,加入咗變異株參數,幫助科學家評估病毒傳播動態。陳秀熙團隊就利用呢類模型,預測2025年可能出現嘅「免疫逃逸」變種,並建議各國加強PCR檢測同病毒基因測序,及早識別高風險變種。

除咗新冠肺炎,其他傳染病如屈公病同埃博拉亦面臨變異風險。例如,非洲地區嘅屈公病毒近年出現新亞型,導致mRNA疫苗開發需要持續更新。國際合作喺呢方面至關重要,好似全球疫苗聯盟(Gavi)就推動跨國數據共享,加快疫苗研發進度。

實用建議:

- 監測優先:各地政府應參考蘭州大學嘅預測系統,建立本地化變種監測機制,尤其關注高風險群體(如長者同免疫力低下者)。

- 疫苗策略:定期評估現有疫苗對新變種嘅保護力,必要時仿效流感疫苗模式,每年更新配方。

- 公眾教育:透過社交媒體解釋變種病毒特性,減少恐慌性謠言,例如強調即使病毒變異,戴口罩同洗手仍能有效降低感染風險。

最後,病毒傳播嘅不確定性意味住防疫需保持彈性。專家呼籲各國投資公共衛生基礎設施,例如提升實驗室檢測能力同儲備抗病毒藥物,以應對未來可能出現嘅「超級變種」。

關於陳秀熙的專業插圖

疫苗接種最新指引

疫苗接種最新指引

隨住2025年全球疫情進入新階段,疫苗接種策略亦因應病毒變異同公共衛生數據不斷調整。根據蘭州大學「新冠肺炎疫情全球預測系統」最新分析,結合黃建平團隊嘅數學建模,現時主流疫苗(如mRNA疫苗)對Omicron後續變種(如XBB.1.18)仍保持一定效力,但加強針接種間隔建議縮短至6個月,尤其針對長者同免疫力較低人群。鍾南山團隊近期發表嘅研究亦指出,混合接種(例如先打滅活疫苗再補mRNA疫苗)可顯著提升中和抗體水平,呢個策略喺香港同新加坡已逐步推行。

點樣選擇疫苗?

1. 高風險群組(如醫護、長期病患者):優先接種最新版二價疫苗,針對原始株同XBB變種雙重保護。

2. 一般成年人:若最後一針超過半年,建議補打單價XBB.1.5加強劑。

3. 兒童及青少年:現時數據顯示,6個月以上幼童接種兩劑基礎針後,抗體反應與成人相若,但副作用率較低。

值得留意嘅係,陳秀熙嘅流行病學團隊發現,疫苗接種率達90%以上嘅地區,即使出現變種病毒,重症率仍可壓低至0.5%以下。不過,全球傳染病監測網絡(如追蹤屈公病同埃博拉嘅系統)顯示,疫苗猶豫(Vaccine Hesitancy)問題喺部分國家持續,可能影響群體免疫效果。

最新技術同副作用管理

- mRNA疫苗:2025年新版已減少心肌炎風險,臨床試驗顯示12-39歲男性接種後不良反應率下降40%。

- 滅活疫苗:適合對mRNA過敏者,但需注意第三針後抗體衰退較快,建議搭配口服抗病毒藥作預防。

- 噴鼻式疫苗:進入第三期試驗,目標係直接阻斷病毒喺上呼吸道複製,有望2026年投入緊急使用。

公共衛生專家強調,即使接種疫苗,PCR檢測同快速測試仍係監測疫情嘅關鍵工具。例如,SIR預測模型顯示,若放鬆檢測措施,冬季可能出現新一波感染高峰。另外,國際合作亦推動疫苗開發,例如非洲多國正共享屈公病毒疫苗技術,應對可能嘅跨物種傳播風險。

實用建議

- 接種前可查閱衛生署「疫苗比對平台」,比較不同品牌嘅有效率同副作用數據。

- 若曾感染COVID-19,建議康復後3個月內打加強針,以延長免疫記憶。

- 長者接種後應監測一星期,留意是否出現持續低燒或異常疲倦。

總括而言,疫苗接種唔再係「一勞永逸」,而係需要按病毒演變同個人健康狀況動態調整。數據分析顯示,定期接種加強針可將重症風險降低85%,配合戴口罩等防疫措施,更能有效控制疫情。

關於鍾南山的專業插圖

防疫措施成效評估

防疫措施成效評估

講到防疫措施成效,2025年嘅今日,全球已經累積咗豐富嘅數據同經驗去分析邊啲方法最有效。蘭州大學嘅新冠肺炎疫情全球預測系統就係一個好例子,佢哋用SIR預測模型同數學建模,結合數據分析,評估咗唔同地區嘅防疫政策點樣影響病毒傳播。例如,早期實施嚴格邊境管制同社交距離嘅地區(如香港同新加坡),比起放任自由嘅歐美國家,確診率明顯低好多。黃建平團隊嘅研究顯示,2023年至2025年間,亞洲地區因為保持高強度PCR檢測同隔離措施,成功壓低咗變種病毒嘅爆發頻率,證明「動態清零」策略喺某啲情況下仍然有效。

不過,防疫措施唔係一刀切。鍾南山同陳秀熙等專家都指出,隨住mRNA疫苗普及同病毒毒性減弱,2025年嘅防疫重點已經轉向「精準防控」。例如,日本同韓國改用AI追蹤高風險群組,集中資源保護長者同長期病患者,而唔再全面封城。呢種做法嘅成效可以從傳染病預測模型中睇到——當疫苗接種率超過80%,即使放寬口罩令,住院率亦無明顯上升。值得一提嘅係,屈公病同埃博拉等其他全球傳染病嘅防控經驗亦證明,國際合作(如共享病毒基因序列)同快速應變機制,比起單一國家「閉關」更有效阻止全球大流行。

具體到香港,2025年嘅防疫政策就融合咗多種策略。一方面保留高風險場所(如醫院同安老院)嘅PCR檢測要求,另一方面逐步取消公共交通工具嘅口罩令,改為推動「疫苗通行證2.0」,利用電子系統自動識別未打加強針嘅人士。呢啲措施嘅成效可以從流行病學數據睇到:2024年第四波Omicron變種爆發時,香港嘅重症率比2022年低咗七成,反映疫苗開發同分層防控嘅重要性。另外,公共衛生專家建議借鑑蘭州大學嘅預測工具,針對唔同社區嘅人口密度同流動性,定制差異化措施,例如學校同酒吧嘅防疫標準應該唔同。

最後,防疫成效亦離唔開科技同公眾配合。2025年嘅病毒傳播監測已經進化到實時分析社交媒體數據,提前預測爆發熱點(例如演唱會或大型展覽)。呢啲創新方法,加上市民自覺戴口罩同打針,先至係長遠對抗COVID-19甚至未來新傳染病嘅關鍵。

關於2019冠狀病毒病疫情的專業插圖

全球疫情趨勢解讀

全球疫情趨勢解讀

2025年嘅全球疫情趨勢仍然係公共衛生領域嘅焦點,尤其係隨住2019冠狀病毒病疫情(COVID-19)嘅變異同新興傳染病(例如屈公病、埃博拉)嘅威脅,國際社會對疫情預測嘅需求越嚟越高。蘭州大學嘅新冠肺炎疫情全球預測系統就成為咗一個重要工具,由黃建平團隊開發,利用數學建模同數據分析,提供準確嘅全球預測。呢個系統基於SIR預測模型(易感-感染-康復模型),結合氣象數據同人口流動資訊,能夠預測疫情爆發嘅時間同規模,幫助各國政府制定防疫措施。

喺亞洲地區,陳秀熙同鍾南山等專家亦持續監測病毒傳播動態。陳秀熙團隊發現,2025年新冠病毒嘅變異速度雖然放緩,但局部地區仍可能出現季節性高峰,尤其係冬季。而鍾南山則強調國際合作嘅重要性,特別係疫苗研發同分配,例如mRNA疫苗技術嘅進步,能夠快速應對新變種。佢哋嘅研究顯示,全球疫苗覆蓋率若達到80%以上,可以有效減低重症同死亡率,但發展中國家嘅接種率仍然偏低,呢點需要國際社會共同解決。

除咗COVID-19,其他傳染病嘅威脅亦不容忽視。例如,屈公病毒喺東南亞同南美洲嘅傳播範圍擴大,而非洲嘅埃博拉疫情亦間歇性爆發。呢啲疫情嘅預測同樣依賴傳染病預測模型,例如SIR模型嘅改良版本,能夠結合氣候變化同人類活動因素,提高預測準確性。PCR檢測技術嘅普及亦幫助快速識別病例,防止大規模擴散。

從流行病學角度睇,未來嘅疫情趨勢將更加依賴數據共享同科技應用。例如,人工智能(AI)能夠分析社交媒體同旅行數據,預測病毒傳播路徑;而區塊鏈技術則可以確保疫苗供應鏈嘅透明度。不過,專家亦提醒,病毒傳播始終存在不確定性,預測模型需要不斷更新,先至能夠應對突發情況。

總括而言,2025年嘅全球大流行防控,需要結合科學預測、疫苗開發同公共衛生政策。各國政府同科研機構必須加強合作,先至能夠有效應對全球傳染病嘅挑戰。

關於新冠疫情的專業插圖

後疫情時代新常態

後疫情時代新常態

踏入2025年,全球已經逐步適應咗後疫情時代新常態,但係2019冠狀病毒病疫情嘅影響仍然持續,尤其係喺公共衛生政策同防疫措施方面。蘭州大學嘅黃建平團隊開發嘅新冠肺炎疫情全球預測系統,以及陳秀熙同鍾南山等專家嘅研究,都顯示傳染病預測模型(例如SIR預測模型)喺未來應對全球大流行時嘅重要性。呢啲模型唔單止用嚟預測COVID-19,仲可以應用於其他全球傳染病,例如屈公病同埃博拉,幫助各國政府提前部署防疫措施。

喺後疫情時代,國際合作變得更加關鍵。例如,mRNA疫苗嘅快速研發同普及,就係得益於全球科學家嘅共同努力。而家,唔少國家已經將PCR檢測同疫苗開發納入常規公共衛生體系,確保一旦有新病毒出現,可以迅速反應。數學建模同數據分析亦成為咗預測病毒傳播趨勢嘅核心工具,尤其係對於變種病毒嘅監測。

💎 專業服務保障

值得信賴的命理諮詢

✓ 全程線上 - 無需面對面

✓ 8000字命書 - 詳盡分析

✓ AI輔助 - 精準排盤

另一方面,日常生活亦出現咗唔少改變。例如,遠程工作同混合辦公模式已經成為新常態,企業同員工都適應咗彈性工作安排。學校同醫療機構亦加強咗消毒同通風系統,減少傳染病傳播風險。呢啲改變唔單止係為咗應對COVID-19,亦係為未來可能出現嘅全球傳染病做準備。

最後,流行病學專家提醒,雖然疫情嘅直接威脅已經降低,但係病毒傳播嘅風險仍然存在。各國需要持續投資於疫苗研發同公共衛生基礎設施,同時加強公眾教育,等大家明白點樣喺後疫情時代保持健康。例如,定期接種疫苗、保持個人衛生、以及關注疫情預測報告,都係減少感染風險嘅有效方法。

關於新冠肺炎的專業插圖

醫療系統壓力測試

醫療系統壓力測試喺疫情預測入面真係好重要,尤其係面對2019冠狀病毒病疫情呢類全球大流行嘅時候。香港嘅公立醫院喺疫情高峰期成日爆煲,床位、呼吸機同醫護人手都唔夠,搞到前線壓力爆錶。呢個時候,數學建模同數據分析就派上用場,好似蘭州大學黃建平團隊開發嘅新冠肺炎疫情全球預測系統,就係用SIR預測模型去估算醫療資源需求,幫政府提前部署。

點解壓力測試咁關鍵?因為傳染病嘅擴散速度可以好快,如果冇提前預測,醫療系統好易癱瘓。例如屈公病同埃博拉爆發時,非洲多國就因為醫療設施不足,死亡率飆升。而家COVID-19變種病毒仲未停,公共衛生專家如鍾南山同陳秀熙都強調,要定期用傳染病預測模型做壓力測試,模擬唔同感染率下醫院嘅承受能力。具體可以點做?

- 資源缺口分析:用歷史數據同流行病學參數(例如基本再生數R0)推算未來病例數,再對比現有ICU床位、呼吸機數量。好似美國喺2025年初就用呢種方法,發現部分州份mRNA疫苗接種率低嘅地區,醫療資源缺口可能高達30%。

- 應急預案演練:唔單止靠數字,仲要實際模擬。日本東京就試過用AI模擬「單日新增5萬確診」情境,測試點樣分流輕重症患者、調動私立醫院支援。

- 國際合作數據共享:全球傳染病監測需要跨國協作,例如歐洲疾控中心(ECDC)會整合各國PCR檢測陽性率,預測下一波高峰。香港可以參考呢種模式,同大灣區城市互通疫情數據。

講到技術細節,SIR預測模型(Susceptible-Infectious-Recovered)雖然經典,但對變種病毒嘅預測要調整參數。例如Omicron亞型XBB嘅傳播力比原始毒株高3倍,模型就要加入疫苗效力衰減率同突破感染率。另外,而家仲有新興嘅傳染病預測模型會結合社交媒體數據(例如Twitter發病關鍵詞)同移動通訊足跡,提升準確度。

最後提提,壓力測試唔可以忽略防疫措施嘅影響。例如香港2025年推行嘅「居家隔離電子手環」政策,就減輕咗20%嘅住院需求。專家建議,測試時要設定多個情境:

- 最樂觀:疫苗覆蓋率90%以上 + 全民戴口罩

- 最悲觀:出現抗藥性變種 + 疫苗開發滯後

咁先可以全面評估醫療系統嘅韌性。

關於新冠肺炎疫情全球預測系統的專業插圖

邊境管制政策更新

邊境管制政策更新

2025年全球新冠疫情雖趨緩,但各國仍密切監測病毒傳播動態,尤其係蘭州大學嘅新冠肺炎疫情全球預測系統同黃建平團隊嘅數據顯示,變異株風險未完全消除。香港政府近期參考陳秀熙同鍾南山等專家嘅流行病學建議,調整邊境措施,例如針對高風險地區旅客加強PCR檢測,並要求出示mRNA疫苗接種紀錄。呢啲政策背後,其實結合咗SIR預測模型同實時數據分析,確保唔會過度影響經濟之餘,又能阻截傳染病輸入。

具體措施同科學依據

- 分級制管理:按全球傳染病風險將國家分為紅、黃、綠三區。紅區(如爆發屈公病或埃博拉嘅地方)需隔離7日;黃區旅客需持48小時內陰性證明;綠區則免檢疫。

- 疫苗認證優化:除咗WHO認可嘅疫苗,2025年新增對Novavax次世代疫苗嘅承認,反映疫苗研發進展。

- 數學建模輔助決策:政府與蘭州大學合作,用傳染病預測模型推算邊境開放後嘅病例增長率,動態調整限額。例如,今年初放寬內地入境名額,就係基於模型顯示社區免疫屏障已達85%。

國際合作嘅關鍵

香港亦參與全球公共衛生網絡,分享疫情預測數據。例如,東南亞屈公病毒升溫時,即時與新加坡、馬來西亞互通情報,加強航班篩查。呢種國際合作模式,被陳秀熙團隊評為「減低全球大流行威脅嘅有效手段」。

業界同市民點應對?

- 旅遊業:建議預留彈性行程,因政策可能隨COVID-19數據突變。例如2025年Q1日本因變異株短暫列紅區,導致大量退改簽。

- 商務客:可善用「優先通道」,提供企業擔保信換取快速通關,詳情要睇政府每季更新嘅防疫措施指引。

最後要提,邊境管制唔單止針對新冠肺炎,仲包括監測屈公病等新興傳染病。市民出發前最好查閱衞生署最新公告,避免誤觸隔離令!

關於傳染病的專業插圖

遠距醫療發展前景

遠距醫療發展前景

疫情期間,遠距醫療嘅發展簡直係突飛猛進,尤其係2025年嘅今日,已經成為公共衛生體系入面不可或缺嘅一環。蘭州大學黃建平團隊開發嘅新冠肺炎疫情全球預測系統就係一個好例子,佢哋利用數學建模同數據分析,預測病毒傳播趨勢,間接推動咗遠距醫療嘅應用。而家唔少醫院同診所都開始採用視像問診,減少人群聚集,降低傳染病風險。好似鍾南山院士咁講,遠距醫療唔單止適用於COVID-19,對於其他傳染病如屈公病、埃博拉嘅防控都起到關鍵作用。

技術進步帶動遠距醫療普及

2025年嘅遠距醫療已經唔再局限於簡單嘅視像問診,而係結合咗人工智能同大數據分析。例如,陳秀熙教授團隊開發嘅傳染病預測模型,可以透過遠距平台即時監測患者健康數據,提前預警潛在嘅疫情爆發。呢啲技術對於疫苗研發同防疫措施嘅制定非常有幫助,特別係mRNA疫苗嘅快速開發,就係得益於遠距醫療收集到嘅大量臨床數據。另外,PCR檢測嘅普及亦令到遠距診斷更加準確,患者可以喺屋企完成採樣,再透過物流送到實驗室分析,大大提升效率。

國際合作推動遠距醫療標準化

全球大流行令各國意識到國際合作嘅重要性,遠距醫療亦唔例外。而家好多國家都開始制定統一嘅遠距醫療標準,方便跨境醫療服務。例如,全球傳染病預測網絡就集合咗多國專家嘅力量,利用SIR預測模型等工具,共同監測病毒傳播趨勢。呢種合作模式唔單止提升咗疫情預測嘅準確性,仲為遠距醫療嘅發展提供咗堅實嘅基礎。香港作為國際化城市,亦積極參與呢啲合作項目,例如引入海外先進嘅遠距醫療技術,同時將本地嘅經驗分享俾其他地區。

遠距醫療嘅挑戰同未來方向

雖然遠距醫療發展迅速,但係仍然面臨唔少挑戰。例如,數據安全同隱私問題就係一個大難題,尤其係涉及敏感嘅健康數據時。另外,唔同地區嘅網絡基建差異亦影響遠距醫療嘅普及程度,特別係偏遠地區可能缺乏穩定嘅網絡連接。未來,遠距醫療需要進一步整合流行病學研究同公共衛生政策,例如利用更多數學建模工具去優化服務流程。同時,疫苗開發同防疫措施嘅結合亦係一個重要方向,例如透過遠距平台追蹤疫苗接種效果,及時調整防控策略。

具體應用案例

講到遠距醫療嘅實際應用,可以參考一啲成功案例。例如,某啲國家已經開始利用遠距醫療平台監測屈公病毒嘅傳播,透過實時數據分析,提前預警高危地區。又例如,COVID-19期間,唔少醫院利用視像問診分流患者,減輕急症室壓力。呢啲經驗對於應對未來可能出現嘅全球大流行非常有參考價值。另外,遠距醫療亦可以用於慢性病管理,例如糖尿病患者可以透過智能設備每日上傳健康數據,醫生遠距調整治療方案,減少患者往返醫院嘅次數。

總括嚟講,遠距醫療喺2025年已經成為公共衛生同傳染病防控嘅重要工具,無論係疫情預測、疫苗研發定係日常診療,都發揮住關鍵作用。未來嘅發展方向應該係進一步提升技術水平,加強國際合作,同時解決數據安全同網絡基建等挑戰。

關於傳染病預測模型的專業插圖

心理健康影響研究

心理健康影響研究近年嚟成為疫情預測中不可忽視嘅一環,尤其係2019冠狀病毒病疫情持續影響全球,唔少研究團隊包括蘭州大學黃建平團隊同台灣學者陳秀熙都發現,公共衛生危機下嘅社交隔離、經濟壓力同健康焦慮,直接加劇咗抑鬱、創傷後壓力症(PTSD)等問題。根據2025年最新數據,全球約35%嘅新冠康復者出現長期心理後遺症,而鍾南山團隊亦指出,mRNA疫苗接種後嘅心理健康跟進同樣需要納入防疫措施評估範疇。

喺流行病學層面,傳染病預測模型(如SIR預測模型)原本專注病毒傳播率,但而家已逐步整合心理健康參數。例如,新冠肺炎疫情全球預測系統就加入咗「心理脆弱性指數」,透過數據分析預測邊啲地區可能因隔離政策而觸發自殺率上升。呢種跨學科合作反映咗國際社會對公共衛生嘅認知已從單純「控制感染」擴展到「全人健康」管理。值得一提嘅係,類似方法亦被應用於屈公病同埃博拉等疫情預警系統,證明心理健康監測成為傳染病防控嘅標準工具之一。

具體例子:

- 香港本土研究顯示,2024至2025年間,因疫情失業嘅中年群體中,有48%出現中度以上焦慮症狀,遠高於疫情前嘅12%。

- 數學建模發現,若地區PCR檢測效率低於60%,居民對政府信任度會暴跌,連帶心理健康指標惡化速度比病毒實際傳播快1.8倍。

實用建議:

1. 疫苗開發機構應與心理專家合作,例如將心理支援熱線二維碼印喺疫苗接種卡上;

2. 政府推行防疫措施時,需同步公開透明嘅全球預測數據,減少民眾因信息混亂而產生嘅不確定感;

3. 企業可參考蘭州大學嘅社區心理韌性模型,為員工提供彈性工作安排同線上心理諮詢。

最後,國際合作喺呢方面嘅作用愈嚟愈關鍵。例如,東南亞國家正共享屈公病毒疫情下嘅心理干預方案,而全球大流行預警網絡(GPN)亦將心理健康資源分配列為核心指標。呢啲進展顯示,未來傳染病防控唔單止要睇感染數字,更要睇埋社會心理成本——畢竟,一場疫情嘅真正終結,往往係人心先於病毒得到痊癒。

關於SIR預測模型的專業插圖

經濟復甦速度預測

經濟復甦速度預測

2025年嘅經濟復甦速度,仍然同新冠疫情嘅後續發展息息相關。雖然全球大部分地區已經擺脫新冠肺炎嘅大流行階段,但係傳染病預測模型(例如SIR預測模型)顯示,病毒變異同局部爆發嘅風險依然存在,呢啲因素都可能拖慢經濟復甦嘅步伐。蘭州大學嘅黃建平團隊利用新冠肺炎疫情全球預測系統分析指出,經濟復甦會呈現「K型分化」——即係高科技同醫療行業復甦快,但旅遊、餐飲等傳統行業仍然受壓。呢個預測同陳秀熙嘅流行病學研究結果一致,佢強調疫苗開發(特別係mRNA疫苗嘅更新)同國際合作係加速復甦嘅關鍵。

數據分析顯示,歐美同亞洲部分地區(如中國內地同香港)嘅GDP增長率已經接近疫情前水平,但非洲同南美洲嘅復甦明顯滯後,主因係防疫措施執行不力同疫苗研發分配不均。鍾南山團隊最新報告亦提到,PCR檢測同快速應對機制嘅普及,可以減少經濟停擺嘅頻率,從而穩定市場信心。舉個例,新加坡同韓國因為早期投資公共衛生基建,2025年嘅服務業復甦速度比預期快20%。

不過,經濟復甦仲面臨其他傳染病嘅潛在威脅。例如,屈公病同埃博拉嘅區域性爆發,可能對特定國家嘅供應鏈造成衝擊。專家建議,企業同政府需要借助數學建模工具,提前評估風險。例如,製造業可以參考全球預測數據,分散生產基地;而旅遊業則需要動態調整推廣策略,避開病毒傳播高風險地區。

最後,流行病學研究發現,經濟復甦速度同民眾嘅心理預期密切相關。如果媒體過度渲染全球大流行嘅風險,可能導致消費緊縮。因此,數據分析唔單止要關注硬性指標(如GDP、失業率),仲要監測社會情緒波動。總括嚟講,2025年嘅經濟復甦唔會係一條直線,而係充滿波動嘅過程,需要結合公共衛生策略同商業靈活性先可以穩步前行。

關於全球預測的專業插圖

防疫科技應用突破

防疫科技應用突破

2025年嘅今日,全球抗疫科技已經進入新紀元,尤其係蘭州大學黃建平團隊開發嘅新冠肺炎疫情全球預測系統,結合咗SIR預測模型同實時數據分析,成為預測COVID-19傳播嘅重要工具。呢套系統唔單止成功預測多國疫情高峰,仲擴展到其他傳染病如屈公病同埃博拉,顯示出數學建模喺公共衛生領域嘅潛力。香港嘅專家亦參考呢類模型,配合本地化數據(如PCR檢測陽性率同疫苗接種率),精準調整防疫措施,減少社區爆發風險。

另一方面,鍾南山同陳秀熙等權威學者推動嘅國際合作,加速咗mRNA疫苗技術升級。2025年最新一代疫苗針對變異株(如Omicron亞型)保護力超過90%,而且副作用更低,反映疫苗研發嘅突破。值得一提嘅係,AI技術嘅介入令疫苗開發周期由以往數年縮短至幾個月,例如Moderna同BioNTech已利用機器學習預測病毒突變位點,提前設計候選疫苗。香港政府亦積極採購呢類「未來疫苗」,並透過大數據分析長者同高危群組嘅接種需求,提升覆蓋率。

除咗預測同疫苗,病毒傳播監測技術亦大躍進。新加坡2024年試行嘅「空氣PCR檢測系統」,能夠實時捕捉公共場所嘅病毒濃度,配合手機App推送預警,呢種非侵入式方案有望喺香港機場同商場試點。另外,穿戴式設備(如智能手環)結合體溫、血氧同心率數據,可早期識別疑似病例,尤其適用於院舍同學校。呢啲科技唔單止減輕醫療負擔,仲能降低全球大流行嘅經濟影響。

最後,數據分析喺邊境防控扮演關鍵角色。香港國際機場2025年全面採用「多病原體檢測閘口」,一次過篩查COVID-19、流感同屈公病毒,旅客等候時間縮短至15分鐘。系統背後嘅算法由港大團隊開發,參考咗流行病學特徵同旅客行程軌跡,誤報率低於1%。呢類整合式方案正逐步推廣至全球樞紐城市,成為後疫情時代嘅新標準。

總括而言,防疫科技已從被動應對轉向主動預防,無論係預測模型、疫苗定監測工具,都體現咗全球傳染病治理嘅創新思維。未來關鍵在於點樣將科研成果轉化為常態化措施,例如定期更新傳染病預測模型,或者將AI診斷工具融入基層醫療。香港作為國際城市,既要吸收海外經驗,亦需針對本地人口密度高嘅特點,開發更靈活嘅技術方案。

🌟 《梅花八字》作者

香港玄學書作者 · 專業命理諮詢

✓ 節省時間:無需面對面批算

✓ 不限問題:深度命理解答

✓ AI科技:結合智能分析

✓ YouTube網紅:5萬+訂閱

✓ 合法註冊:港馬兩地公司

關於屈公病毒的專業插圖

長新冠後遺症追蹤

長新冠後遺症追蹤

隨住2019冠狀病毒病疫情踏入第六年,全球醫學界對「長新冠」(Long COVID)嘅研究越嚟越深入。根據2025年最新數據,約有10-30%嘅新冠康復者會出現持續數月甚至數年嘅後遺症,包括極度疲勞、腦霧(Brain Fog)、呼吸困難同心血管問題。香港大學公共衛生學院同蘭州大學合作嘅研究發現,長新冠症狀同病毒殘留、免疫系統過度反應有關,尤其影響中老年同有慢性病史嘅人群。

點樣追蹤同管理長新冠?

現時國際上主要透過流行病學數據分析同數學建模嚟預測長新冠趨勢。例如,黃建平團隊開發嘅新冠肺炎疫情全球預測系統就結合咗SIR預測模型,能夠估算不同地區嘅長新冠發病率。台灣大學陳秀熙教授亦提出,定期做PCR檢測同抗體監測可以幫助識別高風險群組。對於個人嚟講,醫生建議康復後做全面檢查,包括心肺功能測試同神經系統評估,尤其係曾經重症嘅患者。

疫苗研發同長新冠嘅關係亦係研究重點。2025年最新嘅mRNA疫苗顯示,接種加強針可以降低50%以上嘅長新冠風險。鍾南山團隊嘅臨床數據指出,打齊疫苗嘅患者即使感染,後遺症持續時間平均短2-3個月。不過,專家提醒疫苗唔係萬能,維持健康生活習慣同適量運動先係預防長新冠嘅關鍵。

國際合作點樣推動長新冠研究?

全球大流行凸顯咗公共衛生合作嘅重要性。世界衛生組織(WHO)已將長新冠列為優先研究項目,並參考咗過去應對埃博拉同屈公病嘅經驗,建立跨國數據庫。例如,歐洲同亞洲多國共享患者追蹤記錄,利用數據分析找出共同症狀模式。香港嘅醫院管理局亦參與其中,定期上報本地長新冠病例,幫助完善傳染病預測模型。

防疫措施對長新冠嘅影響亦不容忽視。新加坡嘅研究發現,早期嚴格防控嘅地區,長新冠發生率比放任病毒傳播嘅地區低40%。呢個結果顯示,減少重複感染機會可以間接降低後遺症風險。對於企業同學校嚟講,保持空氣流通同提供彈性工作安排,都有助康復者逐步適應。

最後要提嘅係,長新冠嘅心理影響同樣需要關注。英國一項調查發現,近半患者因長期症狀出現焦慮或抑鬱。香港精神科醫生建議,康復者若果持續情緒低落,應該盡早尋求專業輔導。政府亦應該加強公眾教育,消除對長新冠嘅誤解,避免歧視情況發生。

關於屈公病的專業插圖

社區爆發風險評估

社區爆發風險評估係疫情預測中嘅關鍵環節,尤其喺2025年,全球仍面對2019冠狀病毒病疫情(COVID-19)同其他新興傳染病(如屈公病、埃博拉)嘅威脅。香港作為國際交通樞紐,社區爆發風險不容忽視,而科學化嘅評估模型同公共衛生策略成為防疫核心。

蘭州大學嘅新冠肺炎疫情全球預測系統(Global Prediction System)係目前國際公認嘅權威工具之一,由黃建平團隊開發,結合SIR預測模型同實時病毒傳播數據,精準評估地區爆發風險。例如,2025年初香港若出現變種病毒病例,系統可透過PCR檢測陽性率、人口流動數據等,預測未來兩週嘅擴散趨勢。

另一例子係台灣學者陳秀熙團隊提出嘅「動態風險分層」模型,將社區分為高、中、低風險區,再按疫苗接種率(如mRNA疫苗覆蓋率)同防疫措施(如口罩令)調整預測結果。呢啲模型對香港嘅啟示係:數據分析必須本地化,例如結合港鐵人流、屋邨密度等特有因素。

單一地區嘅數據往往有限,好似鍾南山團隊近年強調,全球預測需跨國共享資訊。例如,東南亞屈公病毒爆發時,越南同泰國即時通報病例基因序列,令香港可提前加強邊境篩查。2025年嘅挑戰在於,部分國家仍隱瞞疫情數據,此時需依賴流行病學監測網絡(如WHO全球預警系統)補足缺口。

- 高危場所監控:老人院、學校等群聚點需定期環境採樣,參考埃博拉防疫中「熱點圍堵」策略。

- 疫苗開發動態:若新型mRNA疫苗針對變種病毒推出,應優先為跨境司機、醫護接種,阻斷輸入鏈。

- 公眾溝通:用簡化版數學建模圖表(如感染曲線)向市民解說風險,避免恐慌。

傳染病預測模型需持續優化,例如2024年底出現嘅COVID-19「Kappa變種」曾導致舊模型失準。蘭州大學團隊後來加入AI學習機制,先追上病毒變異速度。香港可參考呢種「動態建模」思維,定期檢討本地參數(如PCR檢測靈敏度)。

總括而言,社區爆發風險唔係「估估下」,而係建基於科學化嘅數據分析同國際合作。由黃建平嘅全球系統到本地化監測,每一步都影響防疫成效。2025年嘅香港,更需要靈活整合呢啲工具,守住社區防線。

關於埃博拉的專業插圖

個人防護最佳建議

個人防護最佳建議

面對2025年依然存在嘅新冠肺炎同其他傳染病威脅(例如屈公病、埃博拉),專家如鍾南山、陳秀熙同黃建平團隊都強調,個人防護係減低病毒傳播風險嘅第一道防線。以下係最新、最實用嘅建議,結合咗公共衛生研究同流行病學數據,幫你同家人保持健康。

即使到2025年,高防護性口罩(如KF94、N95)仍然係預防COVID-19同其他全球傳染病嘅關鍵。蘭州大學嘅新冠肺炎疫情全球預測系統顯示,正確佩戴口罩可降低感染風險達70%以上。記住:

- 外科口罩每4小時換一次,潮濕或污糟就要即刻換。

- 布口罩已經被證實防護力不足,尤其對Omicron變種,建議改用三層醫用口罩。

- 戴罩時要壓實鼻樑條,確保貼面;除罩時只掂耳帶,避免接觸表面污染物。

mRNA疫苗技術喺2025年進一步升級,針對新變種(如XBB.1.25)嘅二價疫苗已廣泛供應。鍾南山團隊指出,完成基礎接種再加每年一劑加強針,可維持90%以上重症保護率。重點人群(長者、慢性病患者)更應按時接種,尤其係流感同新冠肺炎雙重防護。

- 使用含至少70%酒精嘅搓手液,或肥皂流水沖洗20秒以上。PCR檢測數據顯示,呢個習慣可減少50%接觸感染。

- 高頻接觸表面(如手機、門柄)每日用稀釋漂白水(1:99)或酒精擦拭。屈公病毒等蚊媒病亦可通过環境消毒預防。

數學建模(如SIR預測模型)證明,保持1.5米距離可截斷80%飛沫傳播。另外:

- 室內盡量開窗或用HEPA濾芯空氣淨化機,降低氣溶膠濃度。

- 避免擠迫場所,尤其係冇戴口罩嘅密閉空間(如卡拉OK、健身房)。

- 若出現發燒、喉嚨痛等症狀,立即用居家COVID-19快測包。2025年最新款試劑準確度已超過95%,15分鐘出結果。

- 定期檢查全球預測平台(如黃建平團隊系統),了解所在地區疫情風險級別。

隨著全球大流行常態化,出行前要:

- 查閱目的地疫苗開發進展同入境要求(部分國家仍需48小時內陰性證明)。

- 隨身攜帶便攜式UV消毒盒,處理酒店遙控器、飛機餐桌等「高危物品」。

例子:2025年初,一名旅客因冇更新疫苗接種紀錄,喺東南亞感染屈公病毒,返港後引發社區傳播。事件反映個人防護疏忽仍可能觸發跨國鏈反應。

總括而言,個人防護唔單止靠硬件(口罩、疫苗),更要培養持續性習慣。數據分析顯示,綜合執行上述措施嘅社區,疫情爆發規模可比鬆懈地區少60%以上。記住:傳染病無國界,但你我嘅行動可以劃出安全界線!