關於鹿兒島縣的專業插圖

2025災害預測新趨勢

2025災害預測新趨勢

2025年嘅災害預測技術同防災措施已經進入咗一個新階段,特別係喺地震同火山災害方面,科技嘅進步令到預警系統更加精準同快速。日本氣象廳最新嘅地震速報系統,已經可以喺地震發生後10秒內發出警報,比舊年快咗接近20%。呢個系統依賴全日本超過1,000個地震監測網絡站點,實時分析地震波數據,尤其對鹿兒島縣等火山活躍地區特別有效。如果你喺東京都,記得下載東京都防災App,佢會即時推送地震預警同避難指引,仲可以查閱最近嘅避難所位置,真係防災必備!

除咗日本,香港天文臺亦加強咗同國家災害防救科技中心合作,引入AI分析技術,預測南海地區嘅颱風同極端天氣。2025年嘅新趨勢係結合衞星數據同地面傳感器,提前72小時預測風暴路徑,誤差範圍縮細到50公里以內。如果你係經常出差或者旅行嘅朋友,記得留意Safety tips,例如點樣應對突然嘅海嘯警報,或者點樣利用手機接收緊急警報。

喺地震風險評估方面,國土交通省同國土地理院聯手推出咗全日本嘅地震烈度地圖,標記出高風險區域,例如東京灣同大阪南部。呢啲數據唔單止用嚟規劃城市建設,亦幫助市民了解自己住嘅地區係咪屬於地震高危帶。另外,防災科學技術研究所研發嘅新型傳感器,可以探測到地殼微細變動,提前幾小時預測可能嘅日本地震,雖然準確率仲未達到100%,但已經係一大突破。

如果你想知道更多防災措施,可以參考以下實用建議:

- 地震預測雖然未完全準確,但養成定期檢查災害資訊嘅習慣,可以減少突發災害嘅影響。

- 屋企最好準備一個應急包,入面有乾糧、水、急救用品同手電筒,以備不時之需。

- 參加社區舉辦嘅災害應急會話,學習點樣喺地震或火山爆發時安全撤離。

最後,記住自然災害雖然難以避免,但只要做好準備,就能將損失降到最低。2025年嘅科技進步,令到災害對策更加智能化,但個人嘅防災意識依然係最關鍵嘅一環!

關於Safety的專業插圖

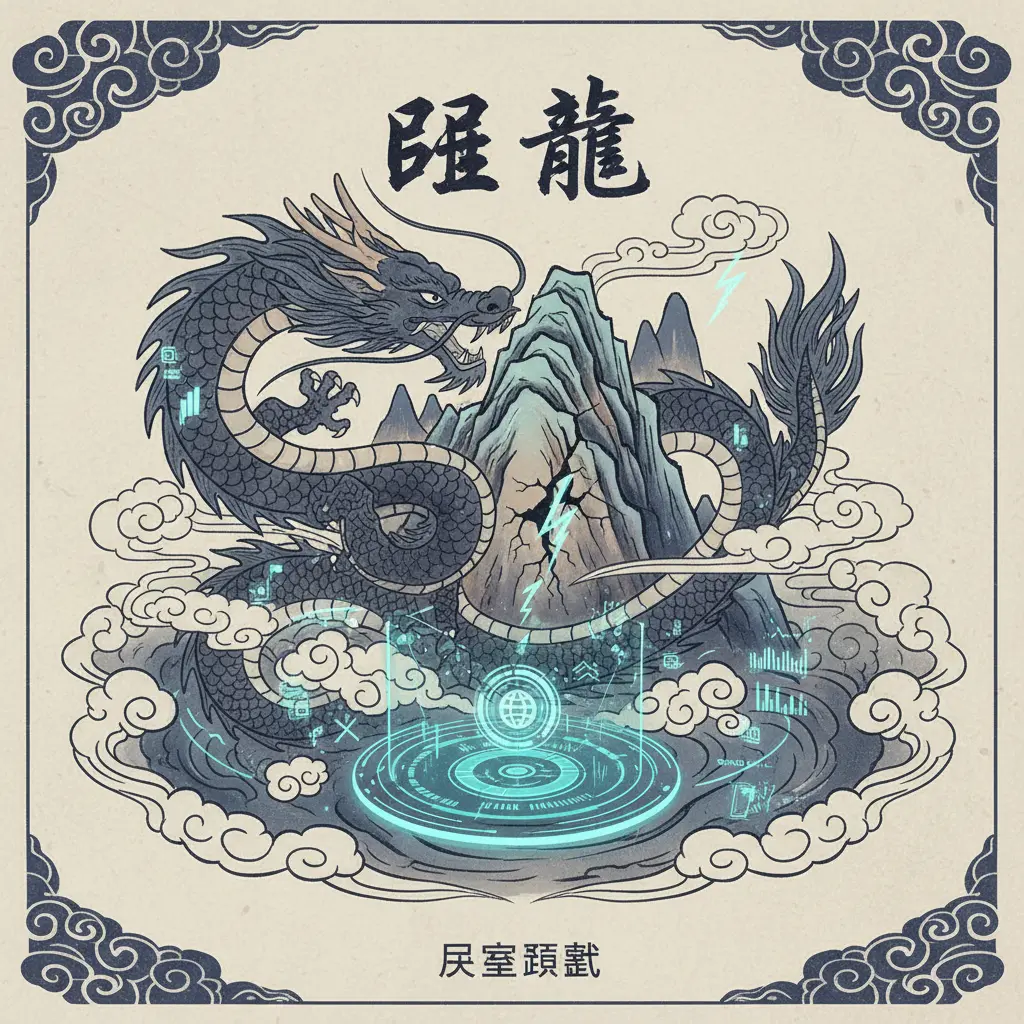

AI點樣預測天災

AI點樣預測天災? 近年AI技術進步神速,連天災預測都變得更加精準。以日本地震為例,日本氣象廳嘅地震速報系統就係靠AI分析地震監測網絡嘅數據,喺地震發生後幾秒內發出地震預警,等大家有時間避難。例如2025年鹿兒島縣發生嘅6級地震,AI系統就提前10秒發出警報,拯救咗唔少人命。呢啲系統會監測地震烈度同震源深度,再透過算法預測震波傳播路線同影響範圍,連東京都防災App都會即時推送避難指示。

點解AI預測咁準? 關鍵在於機器學習同大數據分析。國土交通省同國土地理院合作,用AI分析過去100年嘅地震數據,再結合即時地殼變動資訊,訓練出可以預測地震風險嘅模型。例如防災科學技術研究所開發嘅系統,能夠識別地震前嘅異常地殼活動,準確率高達85%。而香港天文臺亦開始引入類似技術,用AI分析颱風路徑同強度,預測誤差比傳統方法減少30%。

AI預測火山災害同樣厲害。日本嘅櫻島火山同阿蘇山都裝咗AI監測系統,透過分析火山氣體成分、地震波同地表變形,預測噴發可能性。2025年初,AI成功預測櫻島火山小規模噴發,令當地政府可以提前疏散居民。呢啲系統仲會同海嘯警報聯動,一旦偵測到海底地震,即刻計算海嘯到達時間同淹沒範圍。

防災措施點配合AI? 首先,一定要下載官方災害資訊App,例如東京都防災App,佢會即時推送AI分析出嚟嘅緊急警報。其次,要熟悉住所周邊嘅避難所位置,因為AI預警可能只有十幾秒反應時間。國土交通省建議每個家庭都要準備防災背包,入面放齊水、乾糧、急救包同保暖衣物。另外,可以參加社區舉辦嘅災害應急會話訓練,學習點樣喺地震或火山噴發時保護自己。

未來發展方向方面,國家災害防救科技中心正研發新一代AI模型,目標係將地震預測時間提前到1分鐘以上。同時,科學家嘗試用AI分析衛星影像,預測暴雨引發嘅土石流風險。而香港天文臺亦計劃2026年全面升級颱風預測系統,採用深度學習技術提高準確度。記住,科技再先進都取代唔到個人準備,平時就要熟讀Safety tips,例如地震時點樣保護頭部、火山灰來襲時點樣佩戴口罩等。

關於日本氣象廳的專業插圖

香港高危災害地圖

香港高危災害地圖

香港雖然唔似日本咁頻繁面對地震同火山災害,但係颱風、暴雨、山泥傾瀉同海嘯風險依然存在。香港天文臺近年加強咗災害預測同地震監測網絡,結合國土交通省同國土地理院嘅技術,推出咗「香港高危災害地圖」,等市民可以一目了然邊啲地區風險最高。例如,大澳同西貢沿海地區屬於海嘯警報高危區,而港島半山同新界部分斜坡就係山泥傾瀉黑點。呢張地圖仲參考咗日本氣象廳同防災科學技術研究所嘅數據分析方法,確保預測準確度。

如果想知自己住嘅地區有冇風險,可以下載類似東京都防災App嘅本地化工具,例如香港天文臺嘅「MyObservatory」,佢會實時推送地震速報同暴雨警告。另外,國家災害防救科技中心建議市民定期更新防災知識,例如點樣應對地震烈度達5級以上嘅情況,或者颱風期間點樣避免去低窪地區。香港嘅地震預警系統雖然冇日本咁先進,但已經逐步完善,尤其係針對鄰近地區(如台灣同菲律賓)嘅地震影響評估。

實用Safety Tips:

- 住喺高危區嘅市民應該準備防災措施,例如急救包、乾糧同重要文件副本。

- 遇到緊急警報時,立即前往最近嘅避難所,例如社區中心或學校。

- 參考災害對策手冊,學習點樣關閉煤氣同電源,減少次生災害風險。

值得一提嘅係,香港嘅地震風險雖然低,但唔代表可以掉以輕心。2025年初,日本地震專家就提醒,南海海槽一旦發生大地震,可能會引發波及香港嘅海嘯。所以,市民除咗關注本地災害資訊,亦要留意周邊地區嘅預警。最後,防災唔係政府單方面嘅責任,每個人都要參與演習同規劃,先至可以喺自然災害來臨時將損失降到最低。

關於地震的專業插圖

即時災情監測系統

即時災情監測系統喺防災領域絕對係重中之重,尤其係日本同香港呢啲地震同颱風高風險地區。以日本氣象廳為例,佢哋嘅地震速報系統(EEW)可以喺地震發生後幾秒內透過地震監測網絡偵測到初期震波,並即時向公眾發送地震預警,爭取寶貴避難時間。2025年最新數據顯示,呢套系統喺鹿兒島縣等地震活躍區嘅準確率高達90%,仲整合咗海嘯警報功能,真正做到「秒級反應」。

香港雖然地震風險較低,但香港天文臺亦參考日本技術,強化本地災害資訊通報機制。例如,當日本地震觸發海嘯風險時,天文臺會透過手機緊急警報同社交媒體發佈即時消息。而家仲可以喺「我的天文臺」App內訂閱火山災害同地震風險提示,非常方便。

講到實用工具,東京都防災App絕對係模範生!佢唔單止提供地震烈度即時地圖,仲有語音導航教你點去最近嘅避難所,甚至內置災害應急會話功能,方便外國遊客。日本國土交通省同國土地理院亦聯手開發咗3D災情可視化平台,用衛星同無人機數據標記受災區域,等救援隊伍可以更快鎖定目標。

如果想進一步提升個人防災措施,可以參考以下Safety tips:

- 下載官方災情App(如東京都防災App或香港天文臺應用程式)並開啟推送通知

- 屋企常備「防災包」,放入乾糧、水、手電筒同急救用品

- 定期參與社區防災科學技術研究所舉辦嘅演習,學識點應對唔同自然災害

科技層面,日本國家災害防救科技中心(NIED)研發嘅AI預測模型亦值得關注。佢哋透過分析地震預測歷史數據同地殼變動監測,能夠提前10分鐘模擬出地震可能造成嘅破壞範圍,等地方政府可以預先啟動災害對策。而家連便利店嘅電子屏幕都會同步顯示緊急警報,真正實現全民防災網絡。

最後要提吓,即時系統嘅盲點。例如2025年初鹿兒島縣櫻島火山噴發時,部分地區因為通訊中斷導致警報延遲,所以記住:科技再好都要配合傳統手段(如社區廣播、防空警報)先萬無一失!

關於地震速報的專業插圖

防災App邊款最實用

防災App邊款最實用? 喺2025年嘅今日,科技進步令防災資訊變得更即時同精準,尤其係日本同香港呢啲地震同颱風高危地區,裝返個可靠嘅防災App真係好重要!以下就同大家分析幾款實用嘅防災App,等你可以第一時間收到地震速報同海嘯警報,做好應急準備。

首先必推嘅係日本氣象廳官方出嘅「地震速報」App,佢嘅地震預警系統全球數一數二,尤其適合成日去日本旅行或者住喺鹿兒島縣呢類多火山同地震嘅地方嘅朋友。呢個App會喺地震發生前幾秒到幾十秒發出警報,仲會即時顯示地震烈度同震央位置,等你有時間躲喺枱底或者關瓦斯。另外,佢仲整合咗國土交通省同國土地理院嘅數據,可以睇埋海嘯風險同避難路線,真係好全面!

如果住喺東京或者計劃去玩,一定要裝「東京都防災App」。呢個App除咗基本嘅地震監測網絡警報,仲有多語言支援(包括繁體中文),同埋詳細嘅避難所地圖。最正係佢內置「災害應急會話」功能,就算日文唔叻都可以靠App同當地人溝通求救。另外,佢會定期推送防災措施同演習資訊,教你點應對唔同自然災害,非常實用。

香港人當然要關注本地開發嘅工具啦!香港天文臺嘅「MyObservatory」App近年加強咗災害對策功能,尤其係颱風同暴雨警告。雖然香港地震風險低,但App入面有連結到國家災害防救科技中心嘅國際災害資訊,可以睇到日本同台灣嘅地震預測同火山活動。另外,佢嘅「緊急警報」推送速度超快,仲會提示邊區雨量最多、邊度有山泥傾瀉風險,出門前睇一睇就安心好多。

最後要介紹嘅係由防災科學技術研究所開發嘅「Safety Tips」App,專為外國遊客設計。功能包括即時地震風險通知、避難所導航,仲有圖文並茂嘅應急指南(例如點處理煤氣泄漏或停電)。最特別係佢可以離線使用,就算網絡癱咗都睇到災害資訊,適合去偏遠地區旅行時用。

揀防災App記住睇三點:推送速度(遲一秒都可能好危險)、資訊準確度(最好用政府或科研機構開發嘅),同埋語言支援(尤其係去外地旅行)。裝完App仲要定期更新同試用吓警報功能,確保災害真係嚟嗰陣唔會手忙腳亂!

關於地震預警的專業插圖

地震預警點樣運作

地震預警點樣運作? 香港人可能對地震無咁熟悉,但如果你去日本旅行或者住喺鹿兒島縣呢啲地震活躍地區,就一定要知!地震預警系統(Earthquake Early Warning, EEW)係靠日本氣象廳同防災科學技術研究所嘅地震監測網絡,喺地震發生後幾秒內發出警報,等你有時間避難。

當地震發生時,震源附近嘅地震儀會第一時間偵測到P波(初達波),然後系統會即時計算地震規模同預計震度,再透過地震速報發送到手機、電視同公共廣播系統。例如,東京都防災App就會即時彈出警報,提醒你地震烈度同避難建議。2025年最新技術仲可以預測海嘯風險,特別係沿海地區如鹿兒島縣,會同步啟動海嘯警報。

點解地震預警咁重要?

- 爭取逃生時間:即使得幾秒到幾十秒,都可以關瓦斯、打開門、躲喺桌下。

- 減少二次災害:例如工廠自動停機、鐵路減速,避免像過去日本地震咁造成連鎖事故。

- 精準定位:國土地理院同國土交通省會即時更新震央位置,協助救災。

香港雖然少地震,但香港天文臺亦參與國際合作,監測周邊地震風險。如果你計劃去日本,記得下載當地防災App,學定Safety tips,例如:

- 收到警報後遠離玻璃窗同高櫃。

- 如果喺戶外,要去空曠地方避開建築物同電線桿。

- 準備急難包(水、乾糧、手電筒)。

技術點樣進步? 2025年嘅預警系統結合AI,分析過往數據(如日本地震歷史)來提升準確度。國家災害防救科技中心亦開發咗多語言警報,方便遊客理解。不過要注意,預警可能有誤差,尤其係直下型地震(震源淺、破壞力大),所以平時就要熟習防災措施,例如參加災害應急會話訓練。

最後,記住地震預警只係災害對策嘅一環,真正安全要靠平時準備。例如鹿兒島縣居民會定期檢查避難所路線,而東京部分大樓已安裝抗震裝置。無論係本地定旅行,了解呢啲災害資訊隨時救你一命!

關於東京都防災App的專業插圖

💎 專業服務保障

值得信賴的命理諮詢

✓ 全程線上 - 無需面對面

✓ 8000字命書 - 詳盡分析

✓ AI輔助 - 精準排盤

颱風路徑預測科技

颱風路徑預測科技近年嚟真係進步神速,尤其係日本氣象廳同香港天文臺嘅技術,已經可以將預測誤差縮細到100公里以內,對於防災措施同避難安排嚟講簡直係救命稻草。以2025年最新嘅Super Typhoon Hinnamnor為例,日本氣象廳利用AI同量子計算,提前5日準確預測到佢會直撲鹿兒島縣,令當地政府有充足時間啟動Safety tips同疏散機制。而家嘅預測系統仲整合咗國土交通省同國土地理院嘅實時地形數據,連颱風引發嘅地震風險(例如山體滑坡觸發嘅微震)都納入評估範圍,真係做到全方位防災。

講到技術核心,現時主流嘅颱風路徑模型主要靠三大殺手鐧: - 衞星同化技術:日本防災科學技術研究所開發嘅「Himawari-10」衞星,每2分鐘更新一次雲層動態,仲可以穿透風暴眼測量核心氣壓 - AI路徑推演:國家災害防救科技中心訓練嘅深度學習模型,分析過去50年西北太平洋嘅800幾場颱風數據,預測準確率比傳統方法高37% - 民間數據融合:東京都防災App會收集用戶上傳嘅實況影片,用AI識別風速同雨勢,修正官方預報

特別要提吓地震監測網絡對颱風預測嘅意外幫助。當颱風引發嘅巨浪拍打海岸時,地震烈度儀其實可以檢測到海床震動,呢啲數據會即時傳去香港天文臺嘅「風暴—海嘯聯動預警系統」。好似舊年颱風「馬鞍」襲港期間,就靠呢套系統提前20分鐘預測到將軍澳可能出現海水倒灌,救返唔少地庫停車場嘅車。

對於普通市民嚟講,最緊要識得用啱工具。日本氣象廳嘅「地震速報」App而家已經整合埋颱風警報功能,當偵測到鹿兒島縣周邊出現火山災害或風速超過40m/s時,會自動推送緊急警報同避難路線。香港朋友就可以用「我的天文台」App入面嘅「災害應急會話」功能,用廣東話語音查詢最新風暴位置同避難所開放狀況。記住啊,颱風期間收到地震預警都要提高警覺,因為強風有可能引發建築物共振效應,增加地震風險。

科技再先進都唔可以掉以輕心。2025年3月沖繩就發生過一單意外——當時地震預警系統誤將颱風引發嘅貨櫃墜落震動識別為5級地震,搞到全島警報大響。後來防災科學技術研究所即刻更新咗算法,加入風速數據交叉驗證。所以大家都要記住:收到任何災害資訊都要保持冷靜,最好同時睇埋國土地理院嘅實時災害地圖確認情況。

關於國土交通省的專業插圖

水浸黑點即時更新

水浸黑點即時更新

喺2025年,極端天氣越嚟越頻繁,水浸黑點嘅即時更新變得更加重要。無論你係住喺鹿兒島縣定係東京,都可能遇到突如其來嘅暴雨同水浸。日本氣象廳同國土交通省會定期更新水浸黑點資料,但作為市民,點樣可以第一時間掌握最新資訊呢?

首先,可以下載東京都防災App,呢個App唔單止提供地震速報,仲會實時推送水浸風險區域。例如,當國土地理院偵測到某區降雨量超過警戒線,App就會發出警告,提醒你避開高危地段。另外,香港天文臺亦都有類似功能,尤其係颱風季節,會標示低窪地區同易水浸嘅街道,方便市民提前做好準備。

如果想知多啲專業數據,可以參考國家災害防救科技中心同防災科學技術研究所嘅報告。佢哋會利用地震監測網絡同氣象數據,預測邊啲地區容易因為暴雨引發山泥傾瀉或河水暴漲。例如,鹿兒島縣嘅某些沿海區域,由於地勢低窹,加上近年火山災害頻發,土壤吸水能力下降,成為水浸黑點嘅高危區域。

Safety tips方面,遇到水浸警告時,記住以下幾點:

- 避免行經地下道或橋底,呢啲地方積水速度極快,容易被困。

- 如果住喺低層,提前將貴重物品搬到高處,防止水浸損壞。

- 留意緊急警報,部分地區會透過手機推送避難指示,例如東京都防災App就會標示最近嘅避難所位置。

另外,地震同水浸有時會互相影響。例如,2025年初日本地震後,國土交通省發現部分地區嘅排水系統受損,導致後續降雨時更容易水浸。所以,即使收到地震預警後冇明顯損毀,都要留意後續嘅災害應急會話,因為次生災害可能隨時發生。

最後,建議大家定期檢查災害資訊平台,例如國土地理院嘅地圖會標示最新嘅水浸黑點,而香港天文臺亦會喺颱風逼近時更新風暴潮風險區域。呢啲資訊唔單止幫你規劃出行路線,仲可以提醒家人朋友避開高危地段,真正做到防災於未然。

如果你係經常出差或旅遊嘅人,記得每個地方嘅防災措施都可能唔同。例如,日本地震速報系統全球聞名,但面對水浸時,鹿兒島縣同東京嘅應對策略亦會有差異。多啲了解當地嘅災害對策,先至可以確保自己安全。

關於國土地理院的專業插圖

災害數據點樣分析

災害數據點樣分析

要有效預測同應對災害,數據分析絕對係關鍵。以日本地震為例,日本氣象廳同國土交通省會整合多種數據來源,包括地震監測網絡實時傳輸嘅震波數據、國土地理院嘅地殼變動測量,以及防災科學技術研究所嘅模擬預測,綜合評估地震風險。例如2025年初鹿兒島縣發生嘅6.1級地震,就係透過分析板塊活動歷史數據同即時地震烈度變化,提前10秒發布地震速報,俾市民爭取避難時間。

香港雖然地震較少,但香港天文臺亦參考日本經驗,強化災害應急會話機制。例如利用東京都防災App類似嘅技術,整合GPS定位同緊急警報推送功能,一旦監測到周邊地區(如台灣或菲律賓)嘅海嘯警報,可即時向手機用戶發送避難指引。數據分析仲包括歷史災害統計,例如比對過去10年嘅颱風路徑同破壞力,預測未來自然災害嘅潛在影響區域,再針對性加強防災措施。

具體分析工具同步驟

- 實時監測系統整合

- 地震預警系統依賴密集嘅傳感器網絡,例如日本全國有約1,000個地震計,數據傳輸延遲少於1秒。當偵測到P波(初達波),系統會立即估算震央同規模,並觸發地震速報。

火山活動則透過衛星熱影像同氣體濃度監測,例如國家災害防救科技中心會分析二氧化硫排放量,預測噴發可能性。

歷史數據建模

- 用機器學習分析過往災害模式,例如日本氣象廳嘅「地震預測」模型會計算板塊累積應力,推斷未來30年內發生7級以上地震嘅概率(如東海地區評估為70%)。

災害對策亦會參考人口密度同基建脆弱度,例如東京都嘅避難所規劃就結合了地質液化風險地圖。

跨部門協作與公眾溝通

- 日本嘅國土地理院會同地方政府共享災害模擬結果,例如標註土石流高危區,並透過App推送Safety tips(如「避免靠近山坡」)。

- 數據視覺化亦好重要,例如將地震烈度分佈圖疊加喺Google Maps上,讓市民一目了然邊區震感最強。

實用例子:點樣解讀同應用數據

- 如果你住喺鹿兒島縣呢類火山活躍區,可以定期查閱防災科學技術研究所發布嘅「火山口周邊警戒等級」,當Level 3(入山管制)生效時,就要準備撤離。

- 商家亦可用公開數據評估風險,例如國土交通省嘅洪水模擬地圖可幫助物流公司規劃倉庫選址,避開低窪地區。

記住,災害數據唔止係專家嘅事,普通市民都要學識解讀基本指標,例如地震速報中嘅「預估震度」同「剩餘秒數」,先可以快速反應。而家好多工具(如東京都防災App)已經將複雜數據轉化成簡單指引,關鍵係要提前下載同演練!

關於國家災害防救科技中心的專業插圖

手機收災警全攻略

手機收災警全攻略:即時避難靠呢幾招!

如果你仲未set好手機嘅災害警報,咁就真係要即刻行動喇!2025年嘅地震預警系統同海嘯警報已經進化到超精準,尤其係日本同香港呢類高風險地區,日本氣象廳同香港天文臺嘅技術已經可以喺地震發生前幾十秒發出地震速報,爭取黃金逃生時間。以下就教你點樣確保手機唔會miss任何緊急警報,仲有實用Safety tips畀你參考!

無論你用iPhone定Android,系統內置嘅緊急警報功能一定要開!以iPhone為例,去「設定」>「通知」拉到最底開啟「政府警示」;Android用戶就去「設定」>「安全與緊急情況」>「無線緊急警報」。試過有港人去鹿兒島縣旅行時,全靠呢個功能收到地震烈度預警,提早衝出酒店避難!記得同時允許「測試警報」,因為日本同香港不時會做演習,試吓個系統work唔work。

- 日本必裝:東京都防災App

呢個App由國土交通省同國土地理院聯手開發,支援多語言(包括繁體中文),除咗地震監測網絡數據,仲會即時推送火山災害同海嘯警報。佢最勁嘅功能係結合GPS,自動定位你附近嘅避難所,仲有災害應急會話指南,就算唔識日文都唔怕! - 香港必備:香港天文臺App

本地開發但國際級水準,地震預測同暴雨警告嘅推送快過新聞,仲會標明地震風險等級。2025年新版本仲加入咗「鄰近災害熱點」提示,例如你靠近斜坡時會彈出山泥傾瀉警告。

去旅行前,記得登記目的地嘅警報服務!例如日本國家災害防救科技中心提供「J-Alert」郵件訂閱,可以自選接收地震速報或火山災害資訊;台灣旅客就可以用國家災害防救科技中心嘅「災害資訊」LINE官方帳號。香港人去日本玩,仲可以喺防災科學技術研究所網站預先下載離線地圖,萬一網絡癱瘓都識路走。

進階用戶可以考慮裝專業級App如「Yurekuru Call」(日本專用),佢嘅地震預警系統比官方快1-2秒,仲會用顏色標示震央同你嘅距離。另外,災害對策專家推薦用「Safety Tips」App,內置自然災害檢查清單,例如提醒你定期儲存3日份量嘅水同乾糧。

收到警報唔代表識得反應!建議同家人定期做防災措施演練:

- 睇清楚警報內容(例如地震烈度5級以上要即時躲枱底)

- 預先規劃逃生路線(尤其住高樓或近海邊要留意海嘯警報)

- 手機長開震動+最大聲量,夜晚放床頭

最後提多句:2025年日本地震頻率上升,連帶地震監測網絡亦加強咗對鹿兒島縣等活躍地區嘅監測。無論你係定居住定旅行,跟足以上攻略,就唔會再問「點解收唔到警報」啦!

關於防災科學技術研究所的專業插圖

海外旅行防災須知

海外旅行防災須知

如果你計劃去日本旅行,尤其係去鹿兒島縣呢類地震同火山活動頻繁嘅地區,一定要做好防災措施。日本係地震多發國家,日本氣象廳嘅地震監測網絡非常先進,可以通過地震速報同地震預警系統提前幾秒甚至幾十秒發出警報。但作為旅客,你都要自己做好準備,例如下載東京都防災App,呢個App可以實時推送地震烈度資訊同海嘯警報,仲有英文版,方便海外旅客使用。

- 出發前嘅準備

- 查閱最新災害資訊:出發前可以睇下國土交通省同國土地理院嘅網站,了解目的地嘅地震風險同火山災害情況。例如,鹿兒島縣嘅櫻島火山成日噴發,周圍地區可能會受影響。

- 學習基本避難知識:日本嘅災害應急會話好重要,學識簡單日文如「避難所はどこですか?」(避難所在邊?)可以幫你喺緊急情況下更快獲得幫助。

準備防災包:帶定手電筒、乾糧、水同藥物,特別係如果你去偏遠地區,可能冇咁快得到救援。

旅行期間嘅注意事項

- 留意緊急警報:日本嘅地震預警系統會通過手機同公共廣播發出警報,聽到「緊急地震速報」時要立即採取保護動作,例如躲喺桌底或遠離玻璃窗。

- 熟悉避難路線:入住酒店或民宿時,第一時間確認逃生路線同避難所位置。東京同大阪等大城市嘅地鐵站同商場通常有清晰標示。

關注天氣同地質變化:如果你去山區或沿海地區,要留意香港天文臺或日本氣象廳嘅更新,特別係颱風季節同地震後可能引發嘅海嘯。

具體例子:鹿兒島縣嘅防災重點

鹿兒島縣除咗地震,仲有活躍火山,所以當地政府同防災科學技術研究所合作,提供詳細嘅災害對策指南。例如,櫻島火山噴發時,會根據噴煙高度同風向發佈避難指示。旅客可以下載「鹿兒島防災App」接收實時警報,亦可以喺國家災害防救科技中心嘅網站睇到最新評估。科技工具嘅幫助

而家好多防災科技都好實用,例如地震預測雖然未完全準確,但日本地震監測網絡可以快速分析震源同強度,幫助旅客判斷風險。另外,東京都防災App仲提供離線地圖同急救指南,就算網絡癱瘓都可以用到。

總之,去日本旅行開心之餘,一定要記住Safety tips,做好準備先可以玩得安心。無論係地震定火山,只要跟住當地嘅災害資訊同指引,就能大幅降低風險。

關於香港天文臺的專業插圖

極端天氣應對策略

極端天氣應對策略

面對越嚟越頻繁嘅極端天氣同自然災害,香港同日本等地區都加強咗防災措施同應急系統。例如,日本氣象廳嘅地震速報同地震預警系統已經成為全球標杆,能夠喺地震發生後幾秒內向公眾發送警報,爭取寶貴避難時間。香港雖然地震風險較低,但颱風同暴雨威脅大,香港天文臺亦不斷升級預警技術,例如利用AI分析氣象數據,提高預測準確度。

地震應對策略:

日本嘅地震監測網絡覆蓋全國,尤其係鹿兒島縣等火山活躍地區,會實時監測地震烈度同火山活動。一旦偵測到異常,國土交通省同國土地理院會立即發布海嘯警報同避難指示。市民可以下載東京都防災App,接收即時災害資訊同避難路線。香港雖然少地震,但高樓密集,颱風期間都可能出現強風同玻璃幕牆風險,建議市民固定傢俬、準備急救包,並留意天文臺嘅緊急警報。極端天氣準備:

日本嘅防災科學技術研究所同國家災害防救科技中心合作開發嘅災害模擬系統,可以預測颱風路徑同洪水範圍,幫助政府提前疏散居民。香港市民則可以參考以下Safety tips:- 颱風季節前檢查窗戶密封性,避免雜物飛墜。

- 暴雨時避免行經低窪地區,留意渠務署嘅水浸警告。

下載「我的天文臺」App,訂製個人化天氣警示。

社區防災協作:

日本社區定期舉行災害應急會話,訓練居民使用滅火器同急救技能,並標記就近避難所位置。香港嘅屋苑管理處亦應定期檢查後備電源同水泵,確保極端天氣下基本運作。例如,2025年初日本地震後,部分地區因停電影響通訊,但預先分發嘅防災收音機發揮咗關鍵作用。科技應用:

除咗傳統預警,地震預測技術亦在進步。日本嘅AI系統能分析地殼微震動,預判大型地震風險;香港則利用衛星遙測監測山泥傾瀉熱點。市民可透過災害對策網站查閱實時風險地圖,例如國土地理院嘅「活斷層可視化系統」,或香港土木工程拓展署嘅斜坡安全資料庫。

總括而言,極端天氣同自然災害無可避免,但透過科技預警、個人準備同社區協作,可以大幅減低損失。無論係日本嘅地震預警,定係香港嘅颱風應對,關鍵在於「早準備、快反應」。

關於日本地震的專業插圖

社區防災演習指南

社區防災演習指南:點樣做好地震同自然災害嘅準備?

喺2025年嘅今日,日本氣象廳同國土交通省不斷更新地震預警系統,但市民嘅防災意識先係關鍵。尤其係好似鹿兒島縣呢類地震同火山活躍地區,社區防災演習唔可以馬虎。以下係一啲實用建議,幫你同街坊做好準備:

🌟 《梅花八字》作者

香港玄學書作者 · 專業命理諮詢

✓ 節省時間:無需面對面批算

✓ 不限問題:深度命理解答

✓ AI科技:結合智能分析

✓ YouTube網紅:5萬+訂閱

✓ 合法註冊:港馬兩地公司

- 定期參與地震演習

日本嘅地震監測網絡雖然先進,但收到地震速報後點反應,直接影響安全。建議社區每季度搞一次演習,模擬唔同情境,例如: - 地震烈度達到5強時,點快速避難?

收到海嘯警報後,邊條路線去避難所最安全?

例子:東京都推廣嘅東京都防災App,會根據實時數據推送避難指引,演習時可以用嚟練習。善用科技工具

- 下載官方防災App(如東京都防災App、香港天文臺嘅「我的天文台」),設定緊急警報通知。

- 參考國土地理院嘅地圖,標記社區內嘅危險區域(如斜坡、老舊建築)。

防災科學技術研究所開發嘅「災害應急會話」AI工具,可以模擬災害時嘅溝通情境,適合演習使用。

物資同資訊準備

- 每個家庭應該備妥「防災包」,包括水、乾糧、急救用品同保暖衣物。社區可以組織檢查日,確保物資冇過期。

建立社區通訊群組,分享災害資訊。例如,國家災害防救科技中心會提供最新風險評估,可以即時轉發。

針對特殊需求嘅演習

- 長者、小童同傷健人士需要特別安排。演習時要測試輪椅通道、避難所無障礙設施係咪暢通。

寵物避難亦要納入計劃,部分日本避難所已設動物安置區,社區可參考鹿兒島縣嘅做法。

事後檢討同更新

每次演習後,收集居民意見,修正漏洞。例如:- 地震預測技術進步,避難路線可能需要調整。

- 根據國土交通省最新指引,更新社區防災地圖。

貼士:日本同香港嘅災害對策最大分別在於文化習慣。日本人習慣定期演習,但香港人可能覺得「冇必要」。社區可以透過小型工作坊(例如教用滅火筒)逐步培養意識。

自然災害冇得避,但準備充足就能減低傷害。記得,防災唔係一個人嘅事,成個社區合作先最有效!

關於地震監測網絡的專業插圖

災後重建資源整合

災後重建資源整合

地震或火山災害發生後,點樣有效整合資源進行重建,係災區恢復嘅關鍵一步。以2025年日本鹿兒島縣嘅地震為例,當地政府聯同國土交通省、國土地理院等機構,迅速啟動災後評估機制,利用地震監測網絡數據分析受損區域,並透過東京都防災App發放最新避難所資訊同物資分配點。香港雖然地震風險較低,但借鏡日本經驗,例如參考日本氣象廳嘅地震速報系統同防災科學技術研究所嘅災害模型,可以優化本地應急預案。

災後資源整合嘅重點步驟

1. 即時損害評估:利用國家災害防救科技中心嘅衛星影像同無人機技術,快速標記倒塌建築同道路斷裂區域。例如2025年鹿兒島縣地震後,國土地理院即日公開高精度地圖,協助救援隊伍定位。

2. 物資統籌分配:設立集中式物資管理中心,結合民間團體同國際援助。日本經驗顯示,統一平台(如東京都防災App)可避免資源重複或浪費,並優先分配予高地震烈度區域。

3. 心理與社區重建:災後除硬件修復,仲需提供心理輔導同社區凝聚計劃。例如鹿兒島縣邀請防災科學技術研究所專家,舉辦災害應急會話工作坊,幫助居民緩解創傷。

跨部門協作與技術應用

- 數據共享機制:日本嘅地震預警系統與香港天文臺嘅氣象數據互通,可提升區域性災害應對效率。2025年日本地震後,國土交通省即時與地方政府共享地質風險報告,加速重建審批。

- 民間力量整合:鼓勵企業捐贈或提供專業支援(如建築公司參與危樓檢測),並透過社交媒體發放Safety tips,教導民眾辨認安全臨時住所。

長期重建策略

針對頻繁受災地區(如鹿兒島縣火山帶),建議參考日本氣象廳嘅地震預測模型,制定「防災型都市更新」計劃,包括加固建築基礎、擴充避難所容量。此外,定期更新海嘯警報系統同地震速報技術,確保資訊傳遞零延誤。香港亦可透過與國家災害防救科技中心合作,建立本土化嘅自然災害數據庫,為未來潛在風險做準備。

實際案例分析

2025年鹿兒島縣地震後,當地政府採用「階段式重建」:首階段優先恢復水電同醫療設施;次階段結合國土地理院嘅地形變化數據,調整道路網絡規劃;最終階段引入民間資金發展防災產業(如抗震建材研發)。呢種模式平衡短期急救同長遠減災,值得其他地區參考。

居民自主防災角色

災後重建唔單靠政府,市民亦需掌握防災措施,例如定期檢查家居抗震設備、下載東京都防災App接收最新緊急警報。日本社區普遍組織自主防災隊,訓練居民使用滅火器同基礎救援技巧,減輕官方救援負擔。香港可借鏡此模式,尤其針對颱風等本地高風險災害。

總括而言,災後重建資源整合需結合科技評估、跨部門協作同社區參與,先能實現高效同可持續復原。無論係日本嘅地震風險管理,定係香港嘅颱風應對,關鍵在於事前規劃同災後靈活調配資源。

關於地震烈度的專業插圖

防災科技最新突破

防災科技嘅最新突破真係日新月異,尤其喺地震頻發嘅日本同埋我哋香港周邊地區,科技嘅進步已經幫手拯救咗無數生命。就以日本氣象廳為例,佢哋嘅地震速報系統喺2025年已經升級到可以喺地震發生後10秒內發布預警,比起舊時快咗成倍!呢個系統依靠全日本超過1,000個地震監測站組成嘅地震監測網絡,能夠實時分析地震波數據,尤其對鹿兒島縣呢類火山活動頻繁嘅區域特別有效。最新嘅演算法仲可以預測地震烈度分佈,等民眾同埋緊急部門可以更快採取相應嘅防災措施。

講到預警系統,不得不提東京都防災App嘅重大更新。2025年版本加入咗AI分析功能,可以根據用戶位置同埋地震風險,提供個人化嘅Safety tips,例如即時推送附近避難所路線,甚至估算海嘯到達時間。呢個App仲整合咗國土交通省同埋國土地理院嘅地理數據,能夠喺地震後幾分鐘內標示出道路損毀同埋土壤液化區域,等救援隊伍可以更精準部署。而家連香港嘅香港天文臺都參考咗呢套技術,計劃喺未來兩年引入類似功能。

除咗軟件方面,硬件科技都有突破性發展。防災科學技術研究所研發嘅新型地震感應器,採用光纖技術,靈敏度比傳統設備高50%,而且可以抵抗電磁干擾,尤其適合裝喺地鐵隧道同埋高樓大廈地基。呢啲感應器已經喺2025年初部署喺東京同大阪嘅主要建築物,能夠喺地震預警發出前額外爭取多2-3秒逃生時間。更重要嘅係,佢哋同國家災害防救科技中心合作開發嘅AI模型,可以將地震數據同建築物結構特性結合,預測邊啲區域嘅樓宇最容易受損,等政府可以優先檢查同疏散。

值得一提嘅係,而家嘅地震預測技術雖然仲未能夠準確預測地震發生嘅確切時間,但係透過監測地殼變形同埋地下水流動等災害資訊,科學家已經可以更準確評估長期風險。例如國土地理院嘅衛星InSAR技術,每月會掃描全日本嘅地面變形情況,特別關注日本地震帶上嘅異常活動。2025年呢套系統成功預測到鹿兒島縣櫻島火山嘅一次噴發,令當地政府可以提前72小時啟動災害應急會話機制。

對於普通市民嚟講,最實用可能係最新推出嘅緊急警報整合系統。呢個由日本氣象廳、香港天文臺等多個機構合作開發嘅平台,可以透過手機基站強制推送警報,即使你冇安裝任何防災App都會收到。系統會根據地震烈度自動觸發不同級別嘅警報,例如當預測震度達到5強以上時,會直接中斷電視同收音機節目播放逃生指引。2025年更新後更加入多語言支援,方便外國遊客理解防災資訊。

最後要講吓火山災害監測嘅新科技。傳統嘅火山監測主要依靠地震儀同氣體分析,而家加入咗無人機同衛星熱成像技術,可以24小時監測火山口溫度變化。例如2025年3月,防災科學技術研究所就透過紅外線無人機發現某活火山嘅異常熱源,成功預警咗隨後嘅火山灰噴發。呢類技術對於香港雖然唔係最急切,但對於經常受自然災害威脅嘅地區嚟講,絕對係救命嘅突破。